나는 기독교 신자가 아니다.

천주교 신자도 아니다.

그런데 어제, 어찌어찌하여 귀한 이들과 함께 교회에 갔다.

심지어 기도와 찬송가도 잠깐 따라 했다.

100% 원해서 간 것은 아니었다. 살짝 어색한 마음으로 들어갔으나

아주 평안한 마음으로 나왔다.

강화읍내 공설운동장 근처

어느 빌라 1층에 문을 연 자그마한 교회.

실내는 열 명 남짓 앉을 수 있을 공간. 겨우!

아늑했다. 포근했다.

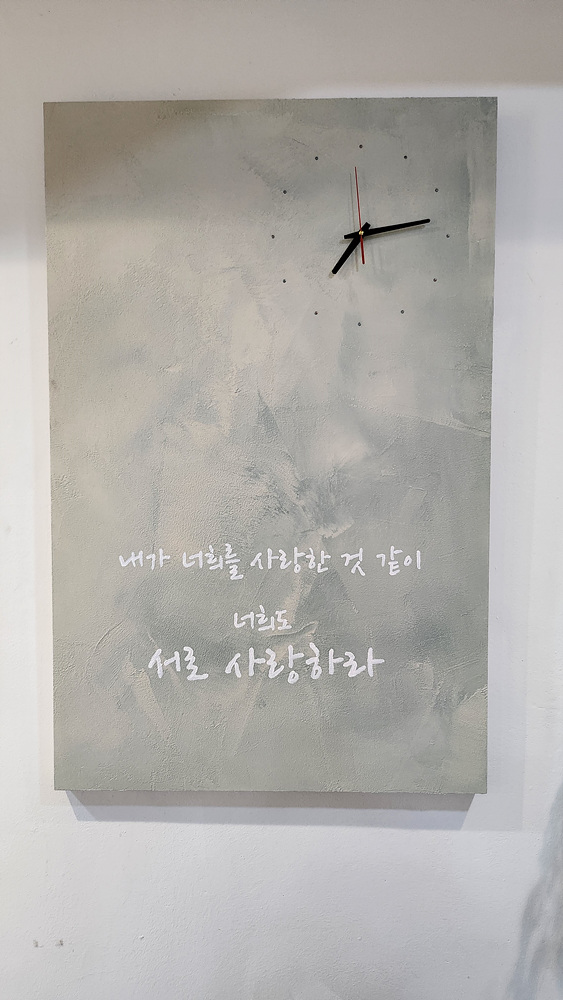

벽은 일종의 벽화, 구름과 하늘이 있고 거기

소박한 십자가가 겸손하게 붙어 있었다.

맑게 나이 먹은 중년의 사내가 소년처럼 웃었다. 목사님이다.

맑게 나이 먹은 중년의 여인은 소녀처럼 웃었다. 사모님이다.

남녀는 남매같았다.

관상이 꼭 맞으랴마는

그래도 내 보기엔, 낮은 자세로, 진심으로, 신자를 품고

섬길 관상이더라.

공간과 사람에 대한 호감에, 그동안 내재했던 ‘교회’에 대한

부정적 인식이 상당히 녹아내렸다.

‘저 교회는 예수님이 얼씬도 안 하시겠다.’

이런 느낌의 교회들이 있다.

그런데 이 교회는 예수님이 이미 왕림해 계신 것 같은

느낌적인 느낌!

목사님이 우리에게 축복의 기도를 주었듯이

나도 교회의 성장을 기도하며

짧은 시간 만남을 마무리했다.

사랑교회다.