임진왜란을 겪은 선조가 승하하고 광해군이 즉위했다. 묘호는 선종(宣宗)으로 정해졌다. 그런데 며칠 뒤 대신들이 “대행대왕께서는 나라를 빛내고 난(亂)을 다스린 전고에 없던 큰 공적이 있으니, 진실로 조(祖)라고 일컫는 것이 마땅”하다고 아뢰었다. 광해군은 자기 뜻도 그러하다며 즉시 추진하라고 했다.

그러자 사간원 정언 이사경이, 묘호를 조로 정하면 후세에 말을 듣게 될 것이라며 반대하고 나섰다. 이후 조정 신하들의 의견이 다양하게 나왔는데 결국은 묘호를 종(宗)으로 하는 것이 온당하다는 결론에 도달했다. 이를 예조가 광해군에게 보고했고 광해군은 조정 의견을 수용했다. 1608년(광해군 즉위년) 2월 25일, 선조의 묘호가 선종(宣宗)으로 공식 확정되었다.

즉위 초, 광해군은 유영경 등 반대세력 제거와 임해군 처벌에 집중하고 있었다. 신하들과 선왕 묘호 문제로 대립할 상황이 아니었다. 그래서 미련을 가슴에 담아둔 채 순순히 조정의 뜻을 따랐다. 대략 10년 세월이 흘렀다. 1617년(광해군 9), 광해군은 선종의 묘호를 선조로 바꾸는데 성공했다. 이렇게 선종이 선조가 되었다.

인조가 가고 효종이 왔다. 효종은 아버지 인조의 묘호를 열조(烈祖)로 정했다가 이내 인조(仁祖)로 바꿨다. 대신 이하 신하들이, 이미 인종(仁宗)이 있으나, ‘세종’과 ‘세조’에서 보듯 ‘인조’로 묘호를 정해도 문제없다고 하였다. 그래서 열조가 인조가 되었다.

홍문관 응교 심대부, 부수찬 유계, 사간원 사간 조빈이 각각 상소하여 묘호 ‘인조’를 반대하면서 재고를 요청했다. 단종에게 선위 받아 즉위한 세조가 왜 ‘조’가 됐는지 이해할 수 없다고 했다. 이미 세종이 있는데 ‘세조’를 묘호로 정한 것이 애초 잘못된 일이라고 지적했다. ‘선조’는 소인배들의 아첨으로 정해진 묘호일 뿐이라고 했다. 이미 인종이 있는데 인(仁) 자를 또 써서 굳이 ‘인조’로 해야 하느냐 물었다. 상소 행간에 ‘조’가 아니라 ‘종’으로 정해야 한다는 의견을 담았다.

심대부가 효종에게 물었다. “중종대왕께서는 연산군의 더러운 혼란을 깨끗이 평정하시고 다시 문명의 지극한 정치를 여셨으되 조라고 호칭하지 않고 단지 종이라 호칭하였으니 이것이 오늘날 우러러 본받아야 할 바가 아니겠습니까.” 조빈도 효종에게 물었다. 선왕의 묘호를 ‘인조’로 하려는 것이 전하의 “공심(公心)입니까, 사심(私心)입니까?”

묘호 ‘인조’는 바뀌지 않았다. 그래도 효종 조정은 조정다웠다. 삼사가 살아 있었다. 이렇게 반대 의견이 나와야 정상이다. 철종 조정에서는 ‘순조’에 대한 또렷한 반대 의견이 나오지 않았다.

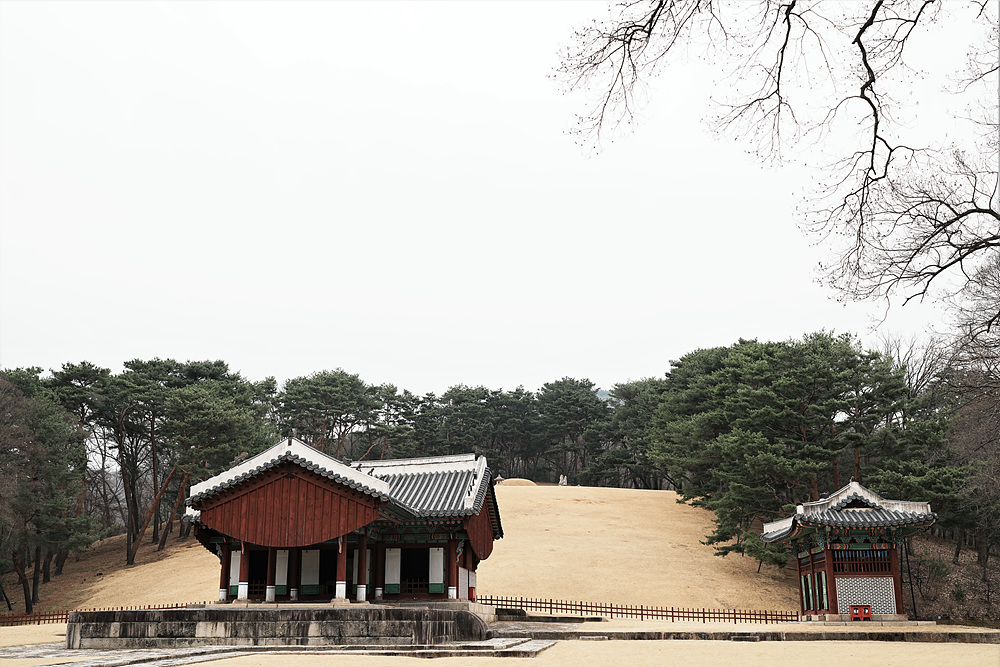

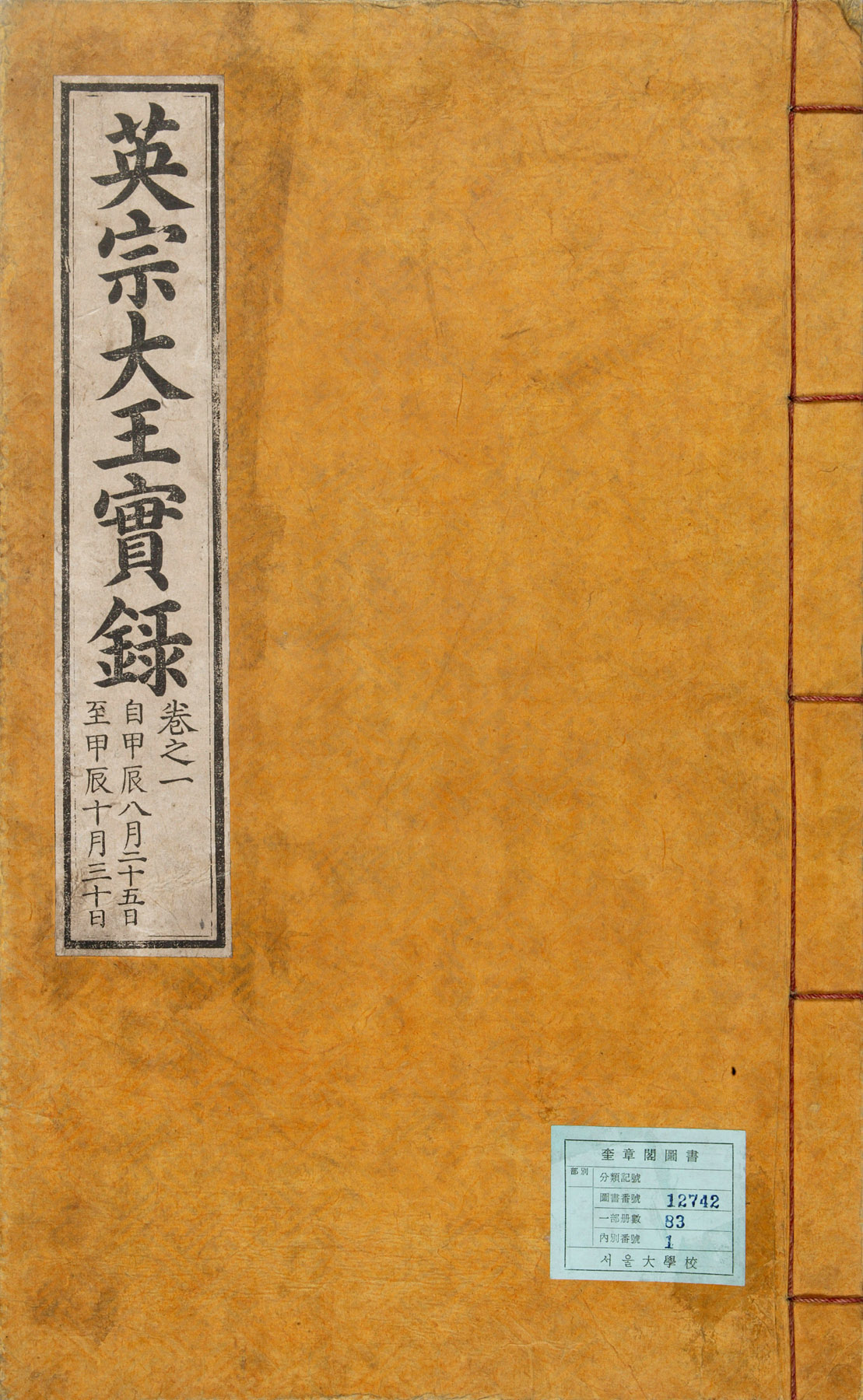

1776년, 정조가 즉위했다. 할아버지 영조의 묘호를 영종(英宗)으로 정했다. 그렇게 오래도록 영종이었다. 100년 넘게 흘러 고종 때 가서 영종이라는 묘호가 영조(英祖)로 변경된다. 고종이 지시하고 대신들이 적극적으로 찬동했다. 우의정 조병세는, 영종대왕이 큰 공과 위대한 업적을 남겼는데도 ‘조’로 칭하지 못한 것은 억울한 일이라며 이제 바꾸게 되어 기쁘고 다행스럽다고 했다. 이렇게 ‘영종’이 ‘영조’가 된 것은 1889년(고종 26)이다.

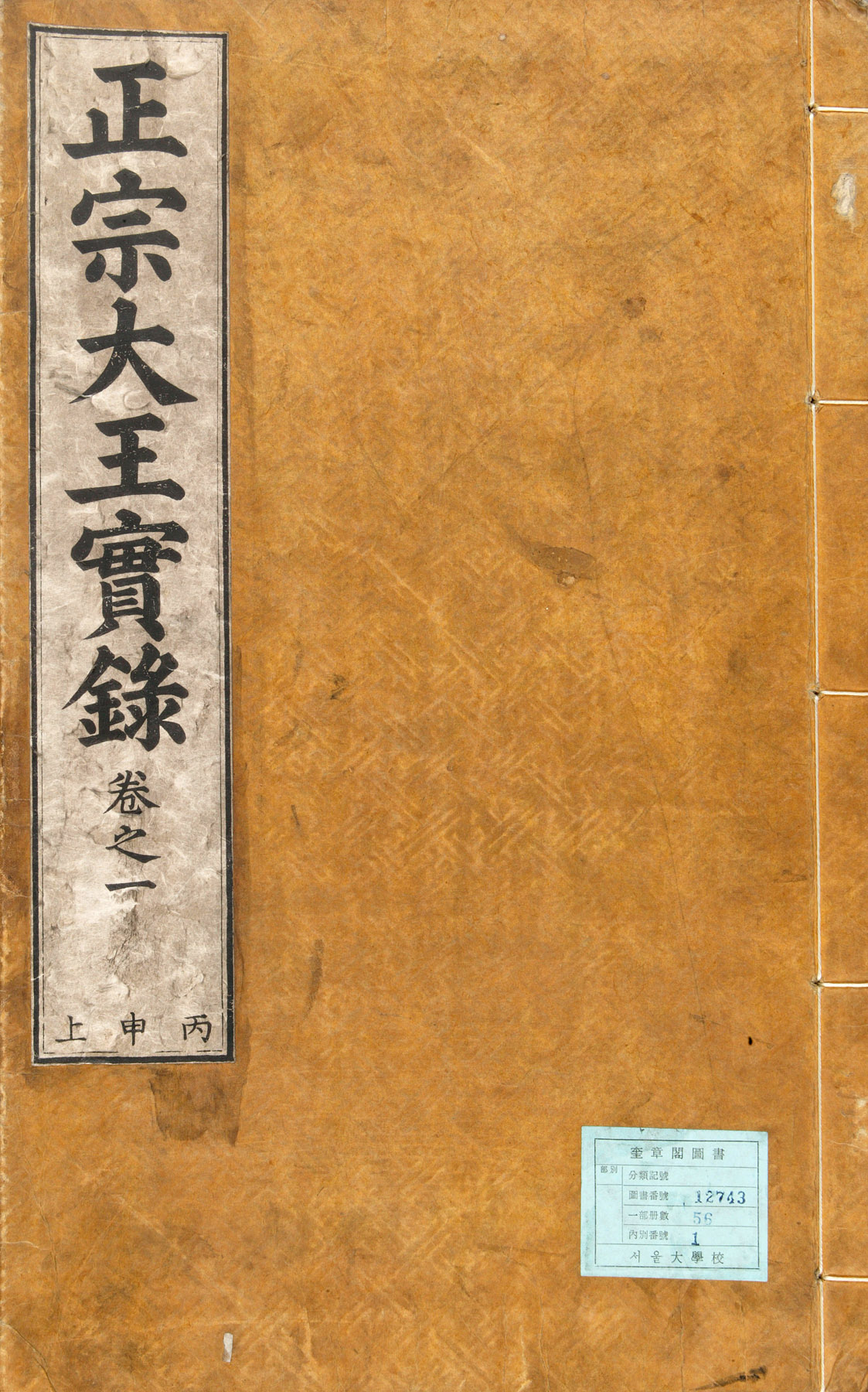

정조도 할아버지 영조처럼 원래 묘호가 정종(正宗)이었다. 순조는 신하들이 올린 정종(正宗)·순종(純宗)·선종(宣宗) 중에서 첫 번째 정종을 택해 아버지 묘호로 정했었다. 그런데 고종이 정종을 정조로 올렸다. 대한제국기인 1899년(고종 36), 궁내부 특진관 서상조가 정종대왕의 존호를 추상하자는 상소를 올렸고 고종이 이에 응하는 형식으로 일이 이루어졌다. 신하들이 올린 정종의 묘호 후보, 정조(正祖)·성조(聖祖)·경조(敬祖) 중에서 고종은 정조를 택했다. 영종이 영조가 되고 10년 뒤에 정종이 정조가 된 것이다. 순조도 순조가 아니었음을 말했다. 철종 8년 때인 1857년에 순종을 순조(純祖)로 올렸다.

|

|

태조, 세조, 선조, 인조, 영조, 정조, 순조.

조(祖) 자 묘호를 가진 임금 가운데 처음부터 ‘조’였던 이는 태조, 세조, 인조이고 원래 ‘종’이었는데 ‘조’로 바뀐 이는 선조, 영조, 정조, 순조이다. 이 가운데 영조와 정조는 당대인들이 말하던 묘호 제정 원칙에 잘 맞지 않아서 어색한 면도 있다.

선조는 임진왜란을 극복한 공, 인조는 이괄의 난·정묘호란·병자호란 속에서 나라를 지켜낸 공, 순조는 홍경래 난을 제압한 공, 이런 것을 주된 명분으로 삼아서 ‘조’가 되었다. 부끄러움을 자랑으로 삼은 셈이다. 애써 높인 것이 오히려 당사자들을 욕보이는 것은 아닌지 모르겠다. 후대인에게 우러름의 대상이 되기를 바라며 ‘조’를 썼을지 모르나, 지금 후대인은 외려 추레함을 느낀다.

《철종의 눈물을 씻다》