거란·여진·몽골

조선시대의 전쟁 그러면, 우리는 임진왜란(1592), 정묘호란(1627), 병자호란(1636)을 떠올립니다. 그렇습니다. 큰 전쟁은 이게 다예요. 조선 건국(1392) 이래 임진왜란 때까지 200년간 대규모 전쟁이 없었던 겁니다. 우리 역사에서 보기 드문 장기간의 평화 시대였어요. 병자호란 이후 다시 전쟁 없는 시대가 계속됩니다.

고려는 아니었습니다. 건국 초부터 멸망 시기까지 거듭 큰 전쟁을 치러야 했습니다. 그때 국제 정세가 전쟁을 부르는 시대였습니다. 당시 중국은 송나라였어요. 문화, 경제적으로 번영했으나 군사력이 약했습니다. 그래서 송나라는 북방민족의 거듭된 침략으로 시련을 겪다가 결국은 몽골에 망하고 맙니다. 고려 역시 북방민족의 침략당합니다.

북방민족, 그들은 대개 만리장성 이북에 살았습니다. 기후가 차가워서 농사보다는 사냥과 유목 생활을 주로 했습니다. 풀 찾아 가축을 옮겨야 하는 유목민족은 말을 잘 탑니다. 자연스럽게 강력한 기병(騎兵)이 됩니다.

먼저 두각을 나타낸 민족이 거란입니다. 그들은 요나라를 세웁니다. 10세기~11세기, 거란의 침략을 막아낸 고려의 인물이 서희요, 강감찬입니다. 이어서 12세기는 여진입니다. 그들은 금나라를 세웁니다. 거듭된 침략에 맞서 윤관이 별무반을 이끌고 여진을 정벌합니다. 13세기는 몽골의 시대입니다. 이제 고려는 그들과 긴긴 전쟁을 치르게 됩니다.

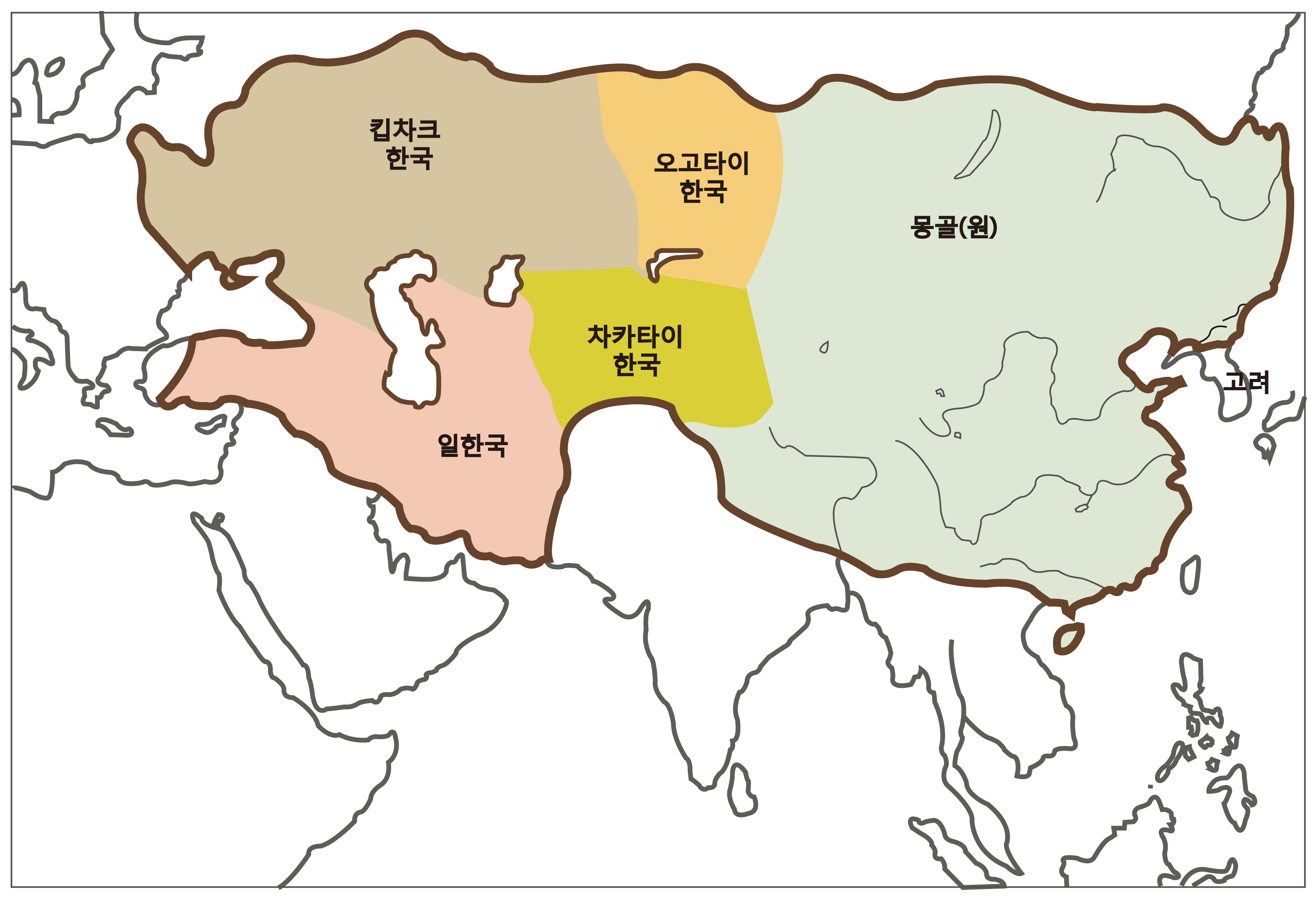

세계 역사상 가장 강한 군사력으로 가장 넓은 땅을 차지했던 나라가 칭기즈칸의 몽골입니다. 그들의 말발굽에 무너지지 않은 나라가 없습니다. 지금의 러시아, 중국, 동유럽에 이르는 거대한 영토를 몽골이 장악했었습니다. 그런데 사실상 유일하게 몽골의 침략을 견뎌내고 나라를 지킨 곳이 있으니, 바로 고려입니다. 별거 아닌 것처럼 여기기 쉽지만, 세계사 관점에서 볼 때 특별한 사건입니다.

장기 항전의 비결

고려가 무너지지 않은 이유가 무엇일까요.

백성들의 숭고한 저항 덕분입니다. 가족을 지키고 마을을 지키고 나라를 지키려고 그 강한 몽골군에 맞서 끈질기게 싸웠습니다. 몽골군이 고려와만 전쟁하던 것이 아닙니다. 고려를 침략하면서 동시에 다른 나라들도 공략하고 있었습니다.

몽골군은 영역을 확대하면서 저항하는 사람들을 모조리 끔찍하고 잔인하게 죽였습니다. 성을 점령하면, 아기도 노인도 다 죽였습니다. 대신에 미리 항복하면 손대지 않았습니다. “덤비면 다 죽인다, 항복하면 모두 산다. 안 죽인다!” 널리 널리 소문냈습니다. 효과가 컸습니다. 미리 겁먹고 항복하는 곳이 많아서 그냥 무혈입성하곤 했습니다.

하지만, 고려에서는 그게 먹히지 않았습니다. 저항하는 이쪽 성을 함락하고 다 죽이고 불태우고 저쪽 성을 공격합니다. 다른 나라 같으면 바로 항복인데, 고려는 아니었습니다. “그래, 죽여봐라, 이놈들아.” 고려의 백성들은 더 악착같이 맞서 싸웠습니다. 처인성 전투처럼 승리한 전투만 강조할 일이 아닙니다. 결과를 떠나서 외적을 물리치겠다는 백성들의 강력한 의지 자체가 소중했던 것입니다. 나라를 지켜낸 비결입니다.

고려가 망하지 않은 또 하나의 이유, 바로 강화 천도입니다. 만약 개성에서 강화로 도읍을 옮기지 않았다면, 임금과 신하들이 그대로 개성 궁궐에 있었다면, 병자호란 때 겪었던 ‘삼전도의 굴욕’보다 훨씬 큰 고난을 겪었을 것입니다. 고려는 몽골의 일부가 되었을 것입니다.

당시 무신집권의 실권자인 최우의 주도로 강화 천도가 이루어졌습니다. 이제 강화는 고려의 도읍이 되어 강도(江都)로 불리게 됩니다. 개성이 송도로 불린 것과 같은 이치입니다. 정확히 언제부터인지 명확하지 않으나 강화가 고려 때 ‘심주’로도 불렸습니다. 그래서 천도 이후 강화를 ‘심도’라고도 했습니다. 심도직물의 그 심도입니다. 지금은 심도중학교, 심도파출소에 그 이름이 살아있습니다. 한편 개성을 개경이라 했던 것처럼 천도 이후 강화를 강화경(江華京)으로 칭하기도 했습니다.

강화 지도가 바뀌다

몽골군은 수십 년 전쟁 기간 강화를 한 번도 공격하지 못했습니다. 강화의 고려 정부는 전국의 대몽항쟁을 지휘하며 나라를 지켜냈습니다. 육지 백성을 버려두고 이루어진 천도였습니다. 비겁해 보이기도 합니다. 하지만 강한 적에 맞서려는, 어쩔 수 없는 선택이 천도였습니다.

자, 여기서 국사 문제 하나 풀어보고 가시죠.

다음 중 고려 조정이 개성에서 강화로 천도한 이유가 아닌 것은?

① 개성에서 가깝다.

② 물을 겁내는 몽골군이 침범하기 어렵다.

③ 갯벌이 천연의 방어망이 될 수 있다.

④ 논이 넓어서 식량 공급이 수월했다.

정답은, ④번입니다. 강화로 천도할 무렵, 강화에는 논이 별로 없었습니다. 아마도 그때 강화 주민 상당수가 어업에 종사했을 것입니다. 지금 이 넓은 논 대개가 대몽항쟁 막바지, 그러니까 강화 천도 후반기부터 시작된 간척의 결과로 생긴 것입니다.

강화로 천도할 때 왕실과 신하들만 옮겨 온 것이 아닙니다. 개성에 살던 사람들 상당수가 강화로 왔습니다. 아무리 적어도 10만 명은 넘었던 것 같습니다. 그들은 어떻게 먹고살았을까요?

경상도, 전라도 등지에서 몽골군 간섭 없는 바닷길을 통해 강화로 곡식 등을 공급했습니다. 세금이 거의 정상적으로 징수되고 있었습니다. 365일 전투가 벌어진 것은 아니지만, 아무튼 언제 죽을지 모르는 전쟁기에도 백성들은 농사를 지었고, 또 세금을 냈습니다. 나라의 통치 시스템이 정상적으로 작동하고 있었던 결과이지만, 백성의 힘도 참 대단했습니다.

몽골과의 전쟁이 끝나고 개경으로 환도한 이후인 1280년(충렬왕 6), 그때 나라의 재정 수입이 대몽항쟁기 강화도 정부 때보다 더 적었다는 기록이 《고려사》에 보입니다. 공민왕 무렵 나라의 재정 수입이 강도 시절의 30% 정도에 불과했다는 기록도 있습니다. 좀 과장돼 보이기는 합니다만, 이를 통해 강도 정부의 재정 상태가 나쁘지 않았음을 짐작할 수 있습니다.

그러나 전쟁 막바지에 이르러 상황이 변합니다. 강화로 세금을 비롯한 각종 물품이 제대로 공급되지 않았습니다. 몽골의 침략이 더 집요해져서 육지 백성들이 농사짓기 어려워졌습니다. 그럼에도 강화도 조정의 세금 독촉이 심해지자 백성들이 분노했습니다. 세금 납부를 거부하는 사례가 늘어났습니다.

강화 안에서도 굶어 죽는 사람이 나올 만큼 식량 사정이 나빠졌고, 그래서 강화에 논을 만들기 위한 대규모 간척이 이루어지게 되는 것입니다. 1256년(고종 43) 2월, 고종이 명령합니다. “<강화의> 제포와 와포에 둑을 쌓아 좌둔전으로 삼고, 이포와 초포는 우둔전으로 삼도록 하라.” 이렇게 간척이 시작되었어요.

조선시대에도 간척 사업이 활발하게 진행됐습니다. 조선 숙종(1674~1720) 때에 이르면 강화의 땅 모양이 지금과 거의 비슷해집니다. 화도면 마리산이 고가도라는 별도의 섬이었는데 숙종 때 본섬과 붙어 하나가 되었습니다.

현대에도 강화도 간척은 계속됐습니다. 섬 크기가 조금씩 커졌습니다. 그래서 우리나라에서 다섯 번째 큰 섬으로 말해지던 강화도가 지금은 네 번째가 되었습니다. ①제주도, ②거제도, ③진도, ④강화도, ⑤남해도, 이렇게 됩니다.

대몽항쟁 기간

강화도 조정, 간척까지 하면서 고난을 극복해보려고 했으나 제반 여건이 모두 나빠졌습니다. 항쟁을 더는 지속하기 어렵게 되었습니다. 그래서 1259년에 몽골과 화친을 맺게 됩니다. 사실상 항복입니다. 그런데요, 고려의 대몽항쟁 기간이 언제부터 언제까지다, 딱 잘라 말하기가 좀 어렵습니다. 왜 그런가 보지요.

몽골의 본격적인 침략은 1231년(고종 18)에 시작됐습니다. 강화도 천도는 1232년(고종 19)입니다. 몽골과 화친조약을 맺은 게 1259년(고종 46)이라고 했지요. 이제 항복했으니, 개경으로 환도해야 마땅합니다. 도읍을 강화에서 다시 개경으로 옮겨야 하는 것이죠.

그런데 안 갑니다. 몽골이 어서 환도하라고 재촉했지만, 안 갑니다. 항쟁을 계속하겠다는 의미로 해석할 수 있습니다. 1270년(원종 11)에 가서야 개경 환도가 이루어집니다. 여기서 끝이 아닙니다. 개경 환도를 반대하며 삼별초가 봉기합니다. 삼별초는 강화에서 진도로, 진도에서 제주도로 옮겨가며 몽골과의 전쟁을 계속합니다. 뜨겁게 싸웠습니다. 삼별초가 진압되는 것은 1273년(원종 14)입니다.

화친조약 체결까지를 대몽항쟁 기간으로 보면 1231년부터 1259년까지 29년간이 됩니다. 개경 환도 때까지 항쟁 기간으로 보면, 1231년부터 1270년까지 40년이 됩니다. 삼별초 항쟁까지 포함하여 대몽항쟁 기간을 계산한다면 1231년부터 1273년까지 43년이 됩니다. 그래서 대몽항쟁 기간을 말하기 애매한 부분이 있는 것입니다. 다만, 강화도읍기는 명확합니다. 1232년부터 1270년까지 39년 동안 강화는 고려의 수도였습니다.

〈강화투데이〉 제38호(2023.05.15.)