보물, 보물, 전등사

강화의 문화유산 가운데 국가 보물로 지정된 것이 12점입니다. 보물 12점 중에서 전등사에 있는 것만 6점입니다. 지정일 순서로 정리하면, ①강화 전등사 대웅전, ②강화 전등사 약사전, ③전등사 철종, ④강화 전등사 목조석가여래삼불좌상, ⑤강화 전등사 목조지장보살삼존상 및 시왕상 일괄, ⑥묘법연화경 목판, 이렇게 됩니다.

이제 보물이 하나 더 늘어날 것입니다. 인천광역시 유형문화유산인 ‘강화 전등사 업경대’가 보물로 승격될 예정이거든요. 그렇게 되면 강화의 보물은 13점이 되고, 그중에서 전등사 소장 보물은 7점으로 늘어납니다.

국가유산청 문화유산위원회 회의록(2025.06.12)에 따르면, 2023년 5월 8일에 인천시장이 ‘강화 전등사 업경대’ 보물 지정을 신청했습니다. 2024년 1월 22일에는 관계 전문가에 의해서 전등사 업경대가 보물 가치가 있는지에 대한 조사가 진행됐습니다.

이를 토대로 문화유산위원회가 2025년 7월 1일에 보물 지정을 예고했습니다. 2025년 9월 중순 전후로 공식적인 지정 발표가 있을 것이라고 합니다.

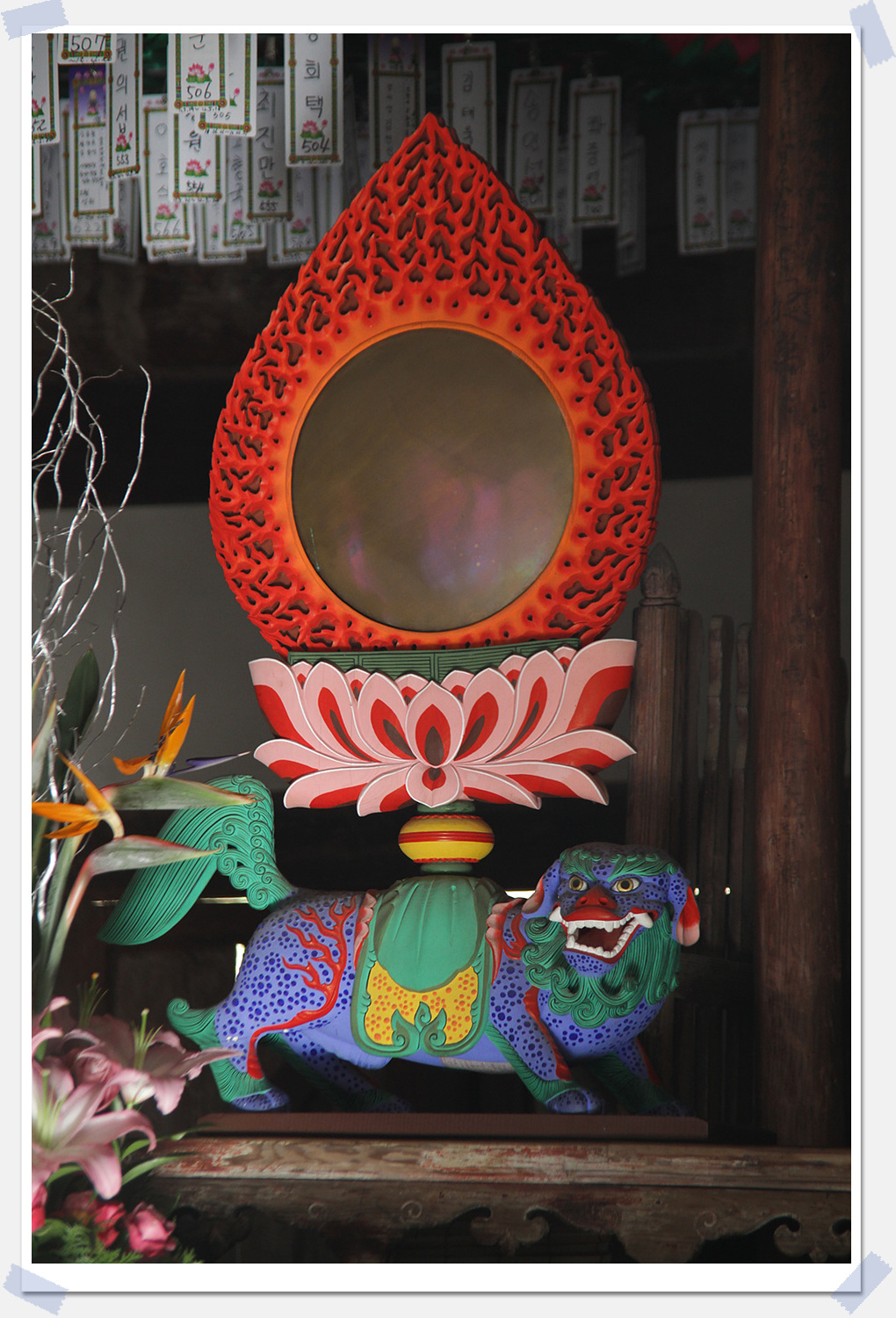

전등사 업경대는 청사자와 황사자 1쌍(2점)입니다. 청사자는 전체 높이가 110.3cm이고, 황사자는 109.4cm입니다. 둘레의 불꽃 장식과 연꽃, 사자상 받침대는 나무를 조각해서 만든 것이고, 가운데 거울은 동으로 제작한 것입니다. 진품은 전등사 수장고에 있고, 복제품이 대웅전 삼존불 좌우에 놓였습니다.

밑바닥에 쓰인 글씨를 통해 제작 시기와 제작자를 알 수 있습니다. 전등사 업경대를 조성한 때는 1627년(인조 5)이고 만든 이는 목화원(木畫員)인 밀영(密英), 천기(天琦), 봉생(奉生/鳳生)입니다. 봉생의 한자명을 청사자에는 ‘奉生’, 황사자에는 ‘鳳生’으로 표기했습니다. 奉生과 鳳生은 같은 사람일 것입니다.

업경대가 명경대로

그런데요, ‘강화 전등사 업경대’가 보물로 지정되면서 ‘강화 전등사 명경대’로 명칭이 변경됩니다. 왜 업경대가 명경대로 이름이 바뀌게 되는지 알아봅니다.

국어사전은 업경대와 명경대를 같은 의미로 풉니다만, 실제로 업경대와 명경대는 기능이 달랐습니다. 전등사 업경대 조사자의 의견이 이러했습니다.

①보물로 지정할 가치가 충분함.

②업경대 대신 명경대로 이름하는 것이 타당함.

국가유산청 문화유산위원회가 이 의견을 수용하면서, 인천시 유형문화유산이던 ‘강화 전등사 업경대’가 보물 ‘강화 전등사 명경대’로 거듭나게 되는 것입니다.

업경대(業鏡臺)는 죽은 사람이 생전에 지은 선악의 행업(行業)을 그대로 비춰주는 거울입니다. 염라대왕 심판의 상징물입니다. 이 거울에 비춘 모습에 따라 극락으로 갈지 지옥으로 갈지가 결정되겠지요. 업경대는 저승을 관장하는 명부전(冥府殿)에 주로 둡니다.

그런데 명경대(明鏡臺)는 대개 대웅전에 둡니다. 삼매경(三昧境)과 관련되는, 일종의 수행·좌선 도구라고 합니다. 《대장일람집》(고려시대 불교책)의 “몸은 보리수요(身是菩提樹) 마음은 명경대다(心如明鏡臺)” 같은 표현이 명경대의 성격을 짐작하게 합니다.

‘부처님을 만나는 거울’ 정도의 의미가 아닐까 싶습니다. 올바른 표현인지 모르겠습니다만, 업경대는 사람의 죄를 비추는 거울이요, 명경대는 사람의 마음을 비추는 거울이라고 저는 정의하고 싶습니다.

강화 전등사 명경대는 명부전이 아니라 대웅전에 있었습니다. 다른 지역 사찰의 명경대와 비교해봐도 업경대보다는 명경대로 호칭하는 것이 적절한 것 같습니다. 이를테면 진주 청곡사 대웅전에 전등사 거울과 모양이 비슷한 명경대가 있는데 동경(銅鏡) 뒷면에 “靑谷寺法堂明鏡”(청곡사법당명경)이라고 새겨져 있습니다.

그동안 업경대로 불려온 거울들 가운데 상당수가 실제로는 명경대라는 연구 결과가 최근에 발표되고 있습니다. ‘강화 전등사 명경대’라는 명칭도 이러한 불교학계의 인식이 반영된 것입니다.

고백하자면, 저는 명경대보다 업경대가 좋습니다. 업경대는 설명하기 쉽고 듣는 이들도 바로 이해할 수 있습니다. 그런데 명경대는 설명하기 어렵고, 듣는 이들도 이해하기 쉽지 않고, 무엇보다 재미가 없습니다. 그래도 어쩌겠어요. 명경대라는데.

〈강화역사심문〉 제5호(2025.09)

2025년 9월 4일

강화 전등사 명경대 (江華 傳燈寺 明鏡臺)

국가 지정문화유산 보물 지정.