이 글은 강화도시민연대, 강화역사문화연구소, 강화시민회의가 주최하고 강화뉴스가 주관한 ‘강화돈대의 날 제정을 위한 강화돈대 재발견 토론회’(2025.06.30.)에서 발제한 원고, ‘강화 돈대의 어제와 오늘’ 전문입니다. 각주(脚註)는 살리지 못했습니다. 2회로 나눠 올립니다.

①-Ⅰ.서론 Ⅱ.돈대 축조 배경 Ⅲ.돈대 축조 과정

②- Ⅳ.돈대 정비 경과 Ⅴ.결론

Ⅳ. 돈대 정비 경과

1. 돈대를 추가하다

1679년(숙종 5)에 48돈대가 설치됐습니다. 그 뒤 6개 돈대가 추가되면서 총 54개 돈대가 강화도 해안 동서남북에 들어섰습니다.

추가되는 첫 번째 돈대는 검암돈대(선수돈대)인데요, 축돈한 해가 언제인지 구체적으로는 알 수 없습니다. 강화 돈대 연구의 개척자인 배성수에 따르면, 1690년(숙종 16)에서 1696년(숙종 22) 사이 어느 해엔가 쌓았습니다.

1690년(숙종 16)에 강화유수 신후재가 아뢰는 말 가운데 “강도의 바닷가에 있는 돈대는 48개인데…”라는 내용이 있습니다. 이때까지 추가된 돈대가 없는 겁니다.

1696년(숙종 22)에 이형상이 쓴 《강도지》에 “기미년(1679)에…48처의 돈(墩)을 쌓았고, 그 뒤에 1돈을 더 쌓았다.”라는 기록이 있습니다. ‘그 뒤에 1돈’이 바로 검암돈대입니다.

이를 통해서 1690년(숙종 16)~1696년(숙종 22) 사이에 검암돈대를 쌓았다고 보는 것입니다. 이어서 빙현돈대(1718, 숙종 44), 철북돈대(1719, 숙종 45), 초루돈대(1720, 숙종 46)가 세워집니다. 영조 즉위 초인 1726년(영조 2)에는 작성돈대를 쌓습니다. 그래서 모두 53돈대가 되었습니다. 여기에 고종시기에 용두돈대가 더해져 최종적으로 54돈대가 됩니다.

<시기별 축돈 현황>

| 축돈시기 | 돈대 수 | 돈대 이름 |

| 1679년(숙종 5) | 48 | 가리산, 갈곶, 갑곶, 건평, 계룡, 광성, 광암, 구등곶, 굴암, 낙성, 덕진, 동검북, 망양, 망월, 망해, 무태, 미곶(미루지), 분오리, 북일곶, 불장, 삼암, 석각, 석우, 섬암, 소우, 손석항(손돌목), 송강, 송곶, 숙룡, 양암, 염주, 오두, 옥창, 용당, 월곶, 의두, 인화, 장곶, 장자평, 적북, 제승, 좌강, 천진, 초지, 택지, 화도, 후애, 휴암 |

| 1690년(숙종16)~ 1696년(숙종 22) |

1 | 검암(선수) |

| 1718년(숙종 44) | 1 | 빙현 |

| 1719년(숙종 45) | 1 | 철북 |

| 1720년(숙종 46) | 1 | 초루 |

| 1726년(영조 2) | 1 | 작성 |

| 1867년(고종 4)? | 1 | 용두 |

2. 용두돈대가 정말 돈대일까

용두돈대도 검암돈대처럼 설치 시기를 알 수 없습니다. 저는 1867년(고종 4)에 용두돈대를 쌓은 것으로 조심스럽게 추정합니다. 그 전거는 이러합니다.

신미양요 이후에 편찬된 《강화부지》(규장각, 12194)에 용두돈대 축돈 과정으로 여겨지는 내용이 있습니다. 손석항돈(孫石項墪, 손돌목돈대)을 설명한 부분입니다.

上 丁卯 判官 李源龜 毁撤石材 降築于逼江陡起處 辛未敗績後 復舊墪

(상 정묘 판관 이원구 훼철석재 강축우핍강두기처 신미패적후 복구돈)

“지금 임금 정묘년(1867)에 판관 이원구가 손석항돈대를 해체해서 해안가 툭 튀어나온 곳으로 내려 쌓았다. 신미양요 이후 옛 돈대(손석항돈대)를 복구하였다.” 정도로 해석됩니다.

강화유수부 판관 이원구가 손돌목 돈대를 해체해서 해안가로 옮겨 쌓았다는 돈대가 바로 용두돈대일 것입니다.

병인양요(1866) 때 프랑스군이 염하를 타고 올라와 갑곶에 상륙한 후 강화읍내를 점령했어요. 이 일을 겪은 강화유수부는 바다 폭이 좁은 손돌목에 바짝 붙여 돈대를 쌓아서 적선의 북상을 막아야겠다고 맘먹었을 것입니다. 그래서 물가에서 먼 손돌목돈대를 해체하고 그 돌을 아래로 옮겨 쌓았을 것입니다.

신미양요(1871) 최대 격전지는 광성보 손돌목돈대입니다. 미군이 사진사를 데려와 전투 직후 현장을 촬영했는데 그 사진들이 남아 전합니다.

사진에 보이는 손돌목돈대의 모습이 처참합니다. 여장은 물론이고 몸체 돌도 거의 보이지 않아요. 미군의 포격으로 돈대가 완전히 파괴된 것으로 대개 여깁니다.

하지만 그렇지 않을 거예요. 1867년(고종 4)에 돈대 돌을 아래로 옮겨 용두돈대를 만들고, 손돌목돈대는 미군 침공 때까지 4년간 그냥 흩어진 상태로 있었을 것 같습니다. 미군의 포격으로 완전히 무너진 게 아닐 것이라는 얘기입니다.

당시 사진을 보면, 미군에게 포격당한 초지돈대와 덕진돈대가 제 모습을 유지하고 있습니다. 별로 상하지 않았습니다. 여장도 살아있습니다. 같은 포격인데, 초지돈대와 덕진돈대는 멀쩡하고 손돌목돈대만 산산조각이 났다? 설득력이 좀 떨어진다고 생각합니다. 그때 미군 포의 성능이 거대한 돌들을 모두 날려버릴 만큼 위력적인 것도 아니었을 것입니다.

전문 연구자 가운데 용두돈대를 돈대로 인정하지 않는 분들도 있습니다. 그분들은 돈대 숫자를 54개가 아니라 53개라고 합니다. 하지만 저는 용두돈대도 엄연한 돈대이고 따라서 총수가 54개 맞다고 믿습니다.

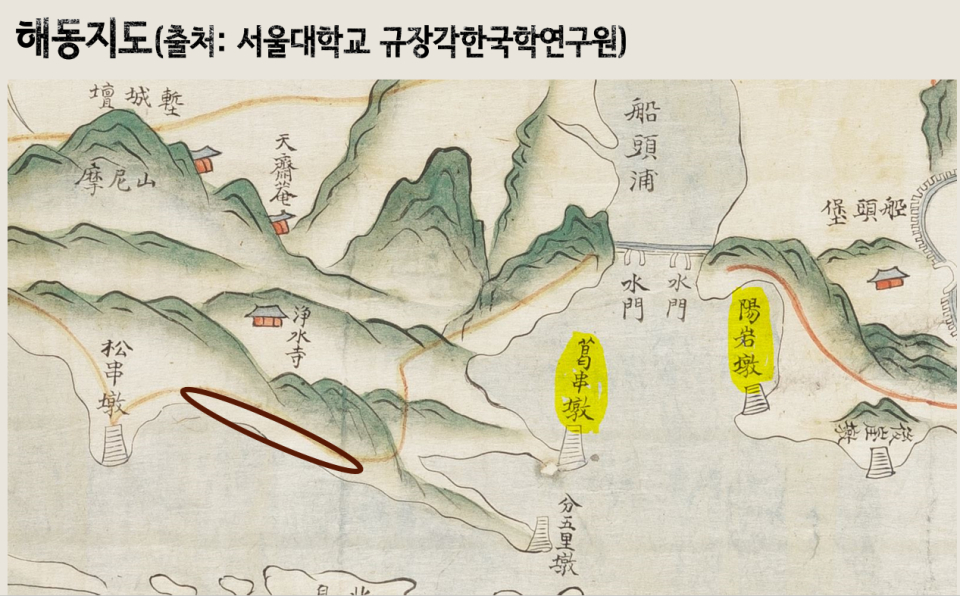

조선후기에 제작된 강화 옛 지도 여럿에 ‘龍頭墩’이 나와요. 돈대를 쌓고 운용하던 당시 사람들이 붙인 이름입니다. 길쭉한 진입로와 둥그런 돈대 모양이 용을 닮았다고 해서 지은 이름일 것입니다.

문헌 기록에는 용두돈대가 나오지 않는 것으로 알려졌으나, 사실은, 나온 데가 있습니다. 진무사(강화유수) 신헌의 포대 설치 계획서에 ‘龍頭墩’이 여러 번 언급됩니다. 용두돈대 주변에 포대를 여럿 설치하겠다는 내용입니다.

당대인들이 용두돈대를 돈대라고 부르며 지도에 표기하고, 글로도 남기고 있는데, 지금 우리가 돈대가 아니라고 하는 것은 어불성설 아닌가, 싶습니다.

3. 폐지된 돈대들

중간에 공식적으로 폐지된 돈대가 두 개 있습니다. 갈곶돈대와 양암돈대입니다.

폐지한 사정을 알아봅니다.

1718년(숙종 44), 강화유수 권성이 임금에게 글을 올렸습니다.

“선두포 좌우에 갈곶돈과 양암돈이 있는데, 둑을 쌓아 개간하면서 두 돈대 주변 지형이 바뀌었습니다. 개흙이 드넓게 형성되어 큰 배의 출입이 어렵게 되었습니다. 사실상 적선의 상륙이 불가하게 되니 두 돈대의 필요성이 사라졌습니다. 그대로 유지해야 할지 혁파해야 할지 중신을 보내셔서 살펴보고 결정하게 해주소서.”

두 돈대가 폐지된 것은 선두포 간척 때문입니다. 민진원 유수 주도로 선두포에 둑을 쌓은 것은 1707년(숙종 33)입니다. 축언 과정을 상세히 기록한 금석문이 강화역사박물관에 있는 선두포축언시말비(船頭浦築堰始末碑)입니다.

바다를 막아 둑을 쌓으면서 물 흐름이 바뀌었고 그래서 바닷물 출렁이던 데가 질척한 갯벌로 변했습니다. 이제 갈곶돈대와 양암돈대 앞으로는 큰 배가 들어올 수 없게 됐습니다. 적선이 상륙하지 못하는 곳에 굳이 돈대를 운영할 이유가 없게 된 것입니다.

숙종은 유수의 뜻에 따라 비변사의 의견을 물었습니다. 그랬더니 비변사에서 대답하길, “양암과 갈곶을 혁파하는 문제는 이미 전부터 논의되어 온 것입니다. 따로 중신을 파견하여 간심(看審, 자세히 살핌)할 필요가 없습니다.”라고 했습니다. 무조건 폐지하자는 얘기죠. 숙종이 따랐습니다. 결국, 설치된 지 40년 만인 1718년(숙종 44)에 와서 두 돈대가 폐지된 것입니다.

그런데 폐지된 돈대가 양암·갈곶, 둘로 끝이 아니었어요. 실록 등에는 보이지 않아도 옛 지도를 통해 폐지된 돈대를 확인할 수 있습니다.

돈대 현황을 상세히 그린 〈강화부전도〉(1872, 서울대학교 규장각)는 폐지된 돈대를 아예 표기하지 않았는데요, 양암·갈곶돈대와 함께 빙현돈대도 그려 넣지 않았습니다. 그쯤에 빙현돈대가 폐지됐음을 알려줍니다.

〈강화지도〉(1884, 국립중앙도서관) 역시 양암돈대·갈곶돈대·빙현돈대를 제외하고 나머지 돈대들만 표기했습니다.

19세기 후반에 제작된 〈창녕조씨강화산도〉(온양민속발물관)에 승천보 지역이 묘사됐습니다. 석우돈대와 소우돈대를 이름과 함께 그림으로 또렷하게 그렸습니다. 그런데 두 돈대 사이에 있던 빙현돈대는 그려 넣지 않고 ‘氷峴墩址’(빙현돈지)라고만 썼습니다. 당대에 이미 훼손되어 모양을 잃은 것 같습니다.

〈강도부지도〉(1875~1894, 서울대도서관)는 빙현돈대에 ‘今廢’(금폐, 지금은 폐지)라고 적었습니다. 빙현돈대만 ‘今廢’라고 적은 게 아닙니다. 택지돈대와 무태돈대도 역시

‘今廢’로 표기했습니다. 빙현돈대가 폐지되고 얼마 뒤에 택지돈대와 무태돈대까지 폐지된 것으로 여겨집니다.

정리합니다. 1679년(숙종 5)에 쌓은 돈대들 가운데 양암돈대와 갈곶돈대가 1718년(숙종 44)에 공식적으로 폐지되었고, 1718년(숙종 44)에 쌓은 빙현돈대는 19세기 후반에 폐지되었다. 곧이어 택지돈대·무태돈대도 폐지된 것 같다.

4. 진·보와 돈대

각 돈대는 이미 설치돼 있던 인근 진과 보에 속하게 됩니다. 진·보마다 1개~5개의 돈대를 관할했어요. 그런데 일부 ‘보’가 폐지되거나 추가되면서 소속 돈대의 구성도 바뀌게 됩니다. 다음 표는 《강도지》(1696)와 《강화부지》(1783)의 진·보 소속 돈대 현황을 비교한 것입니다.

<진·보 소속 돈대의 변화>

| 《강도지》 1696(숙종 22) |

《강화부지》 1783(정조 7) |

|||

| 진보 | 소속돈대(49) | 진보 | 소속돈대(51) | |

| 1 | 월곶진 | 적북, 휴암, 월곶, 옥포(옥창) | 월곶진 | 적북, 휴암, 월곶, 옥창 |

| 2 | 제물진 | 망해, 제승, 염주, 갑곶 | 제물진 | 망해, 제승, 염주, 갑곶 |

| 3 | 용진진 | 가리산, 좌강, 용당 | 용진진 | 가리산, 좌강, 용당 |

| 4 | 광성보 | 광성, 손돌항(손돌목) | 광성보 | 화도, 오두, 광성 |

| 5 | 덕진진 | 덕진 | 덕진진 | 손석항(손돌목), 덕진 |

| 6 | 초지진 | 초지, 장자평, 섬암 | 초지진 | 초지, 장자평, 섬암 |

| 7 | 화도보 | 화도, 오두정(오두) | 선두보 | 택지, 동검북, 후애 |

| 8 | 장곶보 | 북일, 장곶, 검암(선수) | 장곶보 | 미곶(미루지), 북일곶, 장곶, 검암(선수) |

| 9 | 정포보 | 건평, 망양, 삼삼암(삼암), 석각 | ||

| 10 | 인화진 | 인화, 광암, 구등곶 | 인화진 | 무태, 인화, 광암, 구등(구등곶), 작성 |

| 11 | 철곶보 | 초루, 불장, 의두, 철북, 천진 | ||

| 12 | 승천보 | 석우, 소우, 숙룡, 낙성 | 승천보 | 석우, 빙현, 소우, 숙룡, 낙성 |

| 택지돈장 택지, 소검도(동검북), 후애, 양암 갈곶돈장 갈곶, 분오리, 송곶, 미곶(미루지) 송강돈장 송강, 굴암, 건평 망양돈장 망양, 삼삼암(삼암), 석각 계룡돈장 계룡, 망월, 무태 불장돈장 불장, 의두, 천진 |

영문소속 | 분오리, 송곶, 송강, 굴암, 계룡, 망월 | ||

| 비고 | 갈곶, 양암돈대 폐지 1718년(숙종 44) |

|||

이형상이 《강도지》(1696) 서문에 이렇게 썼습니다.

강도를 굳건히 하는 것이 무엇인가? 동쪽과 북쪽에 쌓은 외성과 바다를 둘러싼 돈대이다. 그것을 지키는 자는 누구인가? 10진·보와 6돈장(十鎭堡六墩將)이다.

열 개 진·보와 여섯 돈장(택지·갈곶·송강·망양·계룡·불장)이라고 했습니다. 이때는 10진·보 체제입니다. 이제 진·보·돈대 체제가 어떻게 변하게 되는지 표를 통해 확인합시다.

월곶진, 제물진, 용진진, 초지진은 변화가 없습니다. 화도보가 선두보로 바뀌면서 화도보 소속인 화도돈대와 오두돈대가 광성보에 속하게 됐습니다. 광성보에 속했던 손돌목돈대는 덕진진 소속으로 바뀌었고요.

선두보가 설립되면서 택지돈대장이 관리하던 택지돈대, 동검북돈대, 후애돈대를 맡게 됩니다. 갈곶돈대와 양암돈대도 폐지 전에는 선두보 소속이었을 겁니다. 장곶보는 갈곶돈대장이 맡았던 미곶돈대(미루지돈대)를 추가로 받았습니다.

뒤늦게 12진·보에 편입된 정포보는 송강돈대장과 망양돈대장이 관리하던 건평돈대, 망양돈대, 삼암돈대, 석각돈대를 운영하게 되었습니다.

인화보는 계룡돈대장 소속인 무태돈대와 1726년(영조 2)에 추가 설립된 작성돈대를 받았습니다. 정포보처럼 늦게 12진·보에 포함된 철곶보는 불장돈대장이 관리하던 불장돈대, 의두돈대, 천진돈대를 그대로 받고 또 1719년(숙종 45)에 세운 철북돈대와 1720년(숙종 46)에 세운 초루돈대까지 맡게 됩니다. 승천보는 기존 소속 돈대에 1718년(숙종 44)에 세운 빙현돈대를 더해서 관리하게 되었습니다.

《강화부지》에 따르면, 진·보가 아닌 영문에 소속된 돈대들이 있습니다. 분오리돈대, 송곶돈대, 송강돈대, 굴암돈대, 계룡돈대, 망월돈대입니다. 영문, 그러니까 진무영에 직속된 돈대들입니다. 흔히 설명하기를, 이들 돈대가 워낙 중요해서 진이나 보에 소속시키지 않고 진무영에서 직접 관리했다고 합니다. 하지만, 옳은 설명이 아닐 겁니다.

당시 중시한 돈대들은 강화도 동쪽 해안에 있었어요. 분오리, 송곶, 송강, 굴암, 계룡, 망월돈대는 외침 가능성이 상대적으로 낮은 남쪽 해안과 서쪽 해안에 있습니다. 애초부터 진·보에 소속되지 않고 돈장들에 의해 관리되던 곳입니다.

아마도, 인근 진·보가 거리 문제 등을 들어 이들 돈대를 맡으려고 하지 않았을 것입니다. 그래서 어쩔 수 없이 영문 소속으로 둔 것이 아닌가 싶습니다. 소속 돈대가 늘어날수록 그만큼 해당 진·보의 부담이 커지는 것이니까요.

Ⅴ. 결론

조선시대에 강화도에만 돈대가 설치됐던 것이 아닙니다. 하지만, 현재의 보존 상태와 규모 그리고 역사성을 고려할 때, 전국에서 유일하게 강화에만 있는 문화유산이라고 평할만합니다. 강화의 정체성과 독창성을 보여주는 대표적인 문화유산이 바로 돈대인 것입니다.

54돈대 가운데 여장까지 복원해서 모양 갖춘 돈대는 월곶돈대, 오두돈대, 광성돈대, 손돌목돈대, 용두돈대, 초지돈대, 후애돈대, 망양돈대, 계룡돈대, 이렇게 9개입니다. 무태돈대는 바닷가 쪽에만 여장을 복원했습니다. 여장은 없으나 체성이 온전한 돈대는 좌강돈대를 비롯해 16개입니다.

우리는 돈대를 통해 선조들이 강화를 지켜내려, 나라를 보호하려, 부단히도 고민하고 땀 흘린 노고를 기억합니다. 국가안보의 소중함을 인식합니다.

아울러 일부 돈대를 통해서 아픈, 분단 현실을 체감합니다. ‘유적(遺跡)’이 되어 편히 쉬지 못하고 대한민국 국방시설로 여전히 기능하는 돈대들이 북쪽 해안에 있습니다. 300년하고도 수십 년째 ‘현역’으로 말입니다.

조선군에게 주적은 일본이었고 청나라였습니다. 외적이었습니다. 하지만 지금 북쪽 돈대에서 저 바다를 응시하는 한국군의 총부리는, 한뿌리인 북한을 향합니다.

돈대는 여전히 살아있는 역사 공간입니다.

읽어주셔서 고맙습니다.