이 글은 강화도시민연대, 강화역사문화연구소, 강화시민회의가 주최하고 강화뉴스가 주관한 ‘강화돈대의 날 제정을 위한 강화돈대 재발견 토론회’(2025.06.30.)에서 발제한 원고, ‘강화 돈대의 어제와 오늘’ 전문입니다. 각주(脚註)는 살리지 못했습니다. 2회로 나눠 올립니다.

①-Ⅰ.서론 Ⅱ.돈대 축조 배경 Ⅲ.돈대 축조 과정

②- Ⅳ.돈대 정비 경과 Ⅴ.결론

Ⅰ. 서론

돈대(墩臺)는 군사적 요충지에 설치된 관방시설(關防施設) 가운데 하나입니다. 이미 조선 전기부터 돈대의 존재가 사료에서 확인됩니다만, 그때는 우리가 생각하는 돈대의 기능과 결이 조금 달랐습니다.

조선 후기 숙종 대에 강화도에 집중적으로 설치되는 돈대는, 해안경계 초소 성격입니다. 군사들이 돈대에서 경계근무를 서며 괴선박의 출현 여부 등을 살펴 보고하고 침입 상황 발생 시 비치된 무기로 방어전을 펼칩니다.

위에서 내려다보면 대개 ‘〇’이나 ‘⎕’ 모양인데요, 드물게 ‘⌓’ 이런 모양도 있습니다. 둘레는 대개 100m 안팎입니다. 밖에서는 단층 구조로 보이지만, 내부는 체성(體城, 성벽 본체)과 여장(女牆), 이렇게 2층 구조로 되어 있습니다.

아래층 체성에 포를 쏘는 서너 개의 포좌를 두었고, 위층에는 몸을 숨기고 총과 화살 등을 쏠 수 있는 얇은 담장, 즉 여장을 쌓았습니다.

이제 강화 돈대의 축조 배경과 과정 그리고 현황을 살펴보겠습니다. 이번 행사가 학술발표회가 아니라 ‘돈대의 날’ 제정의 필요성을 널리 알리고 함께 이야기 나누는 토론회이기에, 강화 주민 대중의 시각으로 대략적인 사실을 정리하겠습니다. 기존 통설과 다른 필자 개인 의견도 일부 포함합니다.

Ⅱ. 돈대 축조 배경

1. 보장처

강화에 돈대를 둔 이유는 외부 침략으로부터 강화도를 지키기 위함입니다. 강화도를 지켜야 한양을 지킬 수 있다는 생각으로 돈대를 설치한 것이 아니라, 오롯이 강화도를 보호할 목적으로 둔 것이 돈대입니다. 강화도가 조선의 보장처((保障處)였기 때문입니다.

보장처란, 전쟁과 같은 위기 상황 때 임금과 조정이 옮겨가 의지하면서 위기를 극복해 낼 각별한 장소를 의미합니다. 임진왜란 당시 선조가 의주로 피란했는데요, 그런 단순한 피란처가 아니라 만약의 사태에 대비하는 최후 항쟁 예정지가 바로 보장처입니다.

강화를 조선의 보장처로 공식화한 임금이 광해군입니다. 그런데 이미 선조 당시에 조정 신하들은 강화도를 보장처로 인식하고 있었습니다.

1592년(선조 25), 피란지 의주에서 선조와 신하들의 심각한 대화가 이어집니다. 좌의정 윤두수, 병조판서 이항복, 이조판서 이산보, 형조참판 이희득이 연이어 강화도로 조정을 옮기자고 말합니다.

“강화도로 가야 합니다.”

“바다와 뭍의 전투 중에서 수전이 우리에게 더 유리합니다.”

아무리 말해도 소용없습니다. 선조는 끝까지 거부합니다. 그의 마음은 하나, 명나라 땅으로 피하는 것뿐이었습니다. 하지만, 신하들의 의견을 통해 그들이 강화도를 보장처로 여기고 있음을 짐작할 수 있습니다.

정묘호란(1627) 당시 인조와 조정은 보장처 강화도로 옮겨와 외침을 극복합니다. 후금군은 강화도를 침공하지 못했습니다. 병자호란 때도 인조는 강화도로 향했습니다. 이를 미리 인지한 청나라군이 강화 가는 길목을 위협하는 바람에 어쩔 수 없이 남한산성으로 들어가게 됩니다.

2. 고려 대몽항쟁

정묘호란 당시 인조가 강화도로 온 것은 고려 대몽항쟁기의 역사를 통해 배운 것이라고 할 수 있습니다. 고려 조정은 강화도로 도읍을 옮겨 항쟁하면서 나라를 지켜냈습니다. 그 과정을 확인해봅시다.

몽골의 본격적인 침략이 시작된 것은 1231년(고종 18)입니다. 1232년(고종 19)에 고려 조정은 개성에서 강화도로 천도합니다. 이제 강화는 고려의 수도, 강도(江都)가 되어 항몽 전쟁을 지휘합니다. 몽골은 계속 쳐들어왔지만, 강화도를 한 번도 공격하지 못했습니다.

동서남북 바다, 드넓은 갯벌, 겨울철 뱃길을 끊는 유빙까지, 강화의 자연은 수전(水戰)에 약한 몽골군에게 넘을 수 없는 장벽이었습니다. 전쟁을 끝내고 개성으로 환도한 해는 1270년(원종 11)입니다. 그러니까 대몽항쟁기에 강화도가 도읍으로 기능했던 것은 1232년부터 1270년까지 39년간이었습니다.

비록 몽골에 항복하기는 했으나, 당시 세계 최강국 몽골제국에 수십 년간 맞서며 끝내 나라를 지켜낸 중요한 요인이 강화 천도였습니다.

후금을 세운 여진 역시 몽골처럼 유목을 주로 하는 북방민족입니다. 몽골보다는 나으나 아무래도 수전에 상대적 약점이 있습니다. 그래서 인조가 망설임 없이 강화로 왔던 것입니다.

3. 병자호란

후금이 나라 이름을 청으로 바꾸고 조선을 다시 침공하니, 병자호란(1636~1637)입니다. 인조보다 먼저 궁궐을 나온 원손과 세자빈 그리고 노약한 신하들이 종묘사직을 받들고 무사히 강화에 들어와 있었습니다. 강화도 수비 책임은 강화유수 장신과 검찰사 김경징이 맡았습니다.

1637년(인조 15) 1월 22일, 청군이 강화도를 점령합니다. 김경징 등이 섬이라는 지형 조건을 너무 믿었고, 만주족(여진족)의 배 다루는 능력을 너무 가볍게 본 결과입니다. 아무런 수비 대책도 세우지 않고 있던 김경징과 장신은 싸워보지도 않고 달아났습니다. ‘설마’가 사람을 잡았고 나라도 잡은 꼴입니다.

강화가 점령됐다는 소식에 남한산성 조정은 큰 충격을 받고, 결국 산성을 나와 삼전도에서 추레한 항복 의식을 치르게 됩니다.

인조와 조정이 항복을 거부하다가 강화가 점령되자 할 수 없이 항복한 게 아닙니다. 강화가 떨어지기 전에 이미 청군에게 항복 의사를 전달했습니다. 다만, 인조가 남한산성 밖으로 나가지 않은 채 항복 절차를 밟아 청군을 철수하게 하려는 의도로 일을 진행하고 있었습니다. 그러다가 강화 함락 소식에 어쩔 수 없이 출성(出城)해서 청 태종 앞에 무릎을 꿇은 것입니다.

철옹성으로 믿었던 강화도가 청군에게 허무하게 점령됐습니다. 병자호란 끝나고, 보장처를 남한산성으로 바꿔야 한다고 주장하는 신하들이 있었습니다. 인조가 결론했습니다. “강도는 호(胡)를 막는데 이롭고, 남한산성은 왜(倭)를 막는데 이롭다.”

호(胡)는 청나라를 가리킵니다. 당시 조선을 위협하는 주적은 일본이 아니라 청나라입니다. 인조 마음이 여전히 강화도에 있는 것입니다.

숙종 즉위 초에 영의정 허적은 “병자년에 지키지 못한 것은 사람의 모책(謀策)이 좋지 않았기 때문입니다.”라고 했습니다. 수비책임자의 잘못으로 강화가 함락됐을 뿐이라는 진단입니다. 강화도의 지형조건을 여전히 신뢰한 것입니다.

영조는 이렇게 말했습니다. “남한산성과 북한산성, 강도를 내가 다 봤는데 지세와 형편은 강도가 가장 뛰어났다. 옛날에 김경징으로 인해 제대로 지키지는 못했지만, 이는 실로 김경징의 죄이지 어찌 지리 때문이겠는가.”

한편, 병자호란 당시 강화에서 삼전도로, 다시 청나라로 끌려갔던 봉림대군이 효종으로 즉위합니다. 북벌의 꿈을 키웁니다. 만약의 사태에 대비해서 강화에 방어시설을 제대로 갖춰야 한다고 믿고 추진합니다. 그 결과물이 바로 진과 보입니다.

“강화유수부가 바닷가에서 꽤 먼 곳에 있다. 바다에 갑자기 변고가 생기면 유수부에서 무기를 급히 옮겨가야 하는데 그게 여의치 않다. 병자호란 때 내가 직접 보고 겪은 일이다. 물가에 보를 설치하면 각 보의 변장(邊將, 지휘관)이 신속하게 대처해서 외적을 막을 수 있다. 하여 강화도 연안에 보를 설치하려고 한다.”

이렇게 소신을 밝힌 효종이 1655년(효종 6)에 월곶진·제물진·초지진을 설치합니다. 이후 용진진·화도보·인화보·승천보·광성보를 추가합니다. 숙종 대에 덕진진 등이 더 설치되면서, 강화의 진·보는 12진·보 체제로 정비됩니다.

Ⅲ. 돈대 축조 과정

1. 축돈 기획

해안가 진·보 만으로 적선의 상륙을 막기 어렵습니다. 숙종이 즉위하면서 진과 보 사이에 돈대를 설치하는 것으로 조정 논의가 이뤄집니다. 1678년(숙종 4)에 최종적으로 축돈(築墩, 돈대 쌓기)을 결정합니다.

숙종은 측근인 병조판서 김석주(金錫胄, 1634~1684)를 강화도로 보내 돈대 세울 자리를 알아보게 합니다.

10월 12일에 강화도에 도착한 김석주는 10월 14일부터 닷새간 월곶진을 시작으로 270여 리를 돌면서 모두 49개소의 축돈처(築墩處)를 정했습니다.

월곶진부터 시계방향으로 돈대의 이름(본인이 정한 돈대 명칭)과 지형조건, 축돈처 주변의 석재 유무 등까지 기록해서 숙종에게 올렸습니다.

이에 숙종이 김석주를 돈대 쌓는 총책임자로 임명합니다. 1678년(숙종 4) 11월 4일, 김석주가 구체적인 축돈 기획서를 제출합니다. 그 대강이 이러합니다.

∙ 승군(僧軍) 8천 명을 40일 범위에서 사역한다.

∙ 돌을 마리산과 별립산 등지에서 구하고 박석(磚石)은 매음도(석모도) 것을 쓴다.

∙ 석회, 생칡, 철물, 잡목 등 각종 물품은 전국 각지에 배정한다.

∙ 돌 운반선은 충청수영과 전라 좌·우수영에서 건조하여 강화로 보낸다.

1678년(숙종 4) 12월 1일쯤 돌뜨기 작업을 시작합니다. 해 바뀐 1679년(숙종 5) 1월, 드디어 D-day가 잡혔습니다. 2월 26일에 승군을 통진현에 모아 점호하고 3월 2일부터 강화에서 돈대 역사(役事)를 시작하기로 했습니다.

2월 18일, 김석주가 숙종에게 강화의 진산인 마리산에서 축돈을 알리는 고유제를 올리는 게 좋겠다고 아룁니다. 김석주는 승지를 직접 보내자고 했습니다. 그러자 숙종이 좌승지 권해를 마리산으로 보내 ‘강화부돈대시역고제(江華府墩臺始役告祭)’를 지내게 합니다.

2월 26일, 승군들이 통진현에 모여 점호를 마쳤어요. 강화로 들어옵니다. 계획대로 3월 2일(양력 4월 12일)에 돈대 축조가 시작된 것으로 보입니다. 그런데 하루 늦어 3월 3일에 시작했을 가능성도 있습니다.

돈대 공사 중이던 3월 28일에 김석주가 “강화에 돈대 쌓는 일을 이달 초 2, 3일에 시작”[江都墩役, 今月初二三日始役]했다고 숙종에게 보고합니다. 2일이다, 3일이다, 확실하게 말하지 않고, 두루뭉술하게 ‘2, 3일’이라고 했습니다.

실제로는 3월 3일에 시작했는데, 3월 2일에 시작하겠노라고 이미 임금에게 보고한 상태라서, 슬쩍 ‘2, 3일’이라고 말한 것은 아닐까, 생각해봅니다. 아무튼, 약간의 의문이 있습니다만, 축돈 개시일을 3월 2일로 봐도 무리가 없을 것입니다.

김석주는 승군 8천 명이 40일 동안 작업하면 49돈대를 다 쌓을 것으로 봤습니다. 하지만, 공사가 지연됐습니다.

축돈 3개월 전부터 돌을 뜨기 시작했으나 예상보다 공급이 더뎠습니다. 특히 동쪽 해안 갑곶나루 주변 구역은 돌 운반의 어려움으로 다른 구역보다 더 늦어졌습니다. 망월돈대처럼 갯가를 다져가며 쌓아야 하는 곳도 공사가 오래 걸렸습니다.

더구나 하필이면 강화 돈대 공사 현장에서 모역 사건까지 발생합니다. 축돈을 지휘하는 현장 책임자와 승군 대표들이 한양으로 끌려가 심문당하게 됩니다. 어수선한 분위기인지라 정상적인 작업이 어려웠을 것입니다.

2. 시작은 승군, 마무리는 어영군

결국, 완공하지 못한 채 40일이 되었습니다. 이제 규정대로 승군을 풀어 보내야 합니다. 승군을 대신해서 돈대 작업을 계속할 어영군 4,262명이 강화에 들어옵니다. 4월 6일께 어영군 입도(入島)가 끝났습니다. 승군이 모두 철수한 것은 4월 13일입니다.

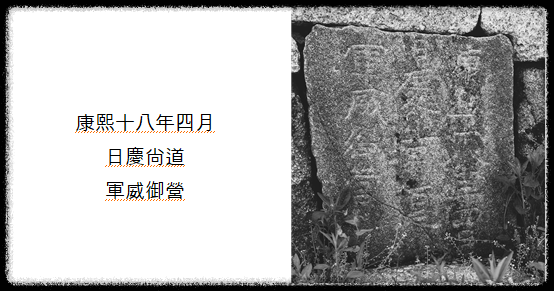

계룡돈대에 축돈 당시 새긴 귀한 명문이 남아 있습니다.

‘강희 18년 4월 일 경상도 군위어영’이라고 새겼습니다. 강희 18년은 1679년(숙종 5)입니다. 4월 어느 날 경상도 군위현에서 온 어영청 소속의 군대라는 의미입니다. 4월에 투입된 어영군의 실제를 확인할 수 있는 금석문입니다.

체성, 그러니까 돈대 몸체는 승군들이 거의 다 쌓았습니다. 다만 동쪽 해안 돈대들은 몸체를 다 쌓지 못한 상태입니다. 이제 어영군이 승군을 대신해서 체성 쌓기를 마무리하고 여장을 쌓게 됩니다.

1679년(숙종 5) 5월 25일 아침, 조정에 든 강화유수 윤이제가 돈대 공역을 이미 마쳤다고 보고합니다[以濟曰, 墩臺今已畢役]. 윤이제가 하루 전에 강화에서 출발했다고 가정하면, 늦어도 5월 23일(양력 6월 30일) 이전에 돈대 공사가 종료된 것입니다.

애초 계획의 두 배인 80일 정도 걸려서 완공된 셈인데요, 지난해 12월 초에 시작된 채석 기간까지 포함하면 대략 6개월이 소요된 공사였습니다.

그런데 축돈 종료일이 언제인지 명확하지 않습니다. 통상 5월 23일쯤으로 말해집니다만, 그 이전에 끝났을 가능성이 큽니다.

1679년(숙종 5) 5월 6일에 김석주가, 5월 초순에 끝마치려고 했는데 난공사 지역이 있어서 지연되고 있다고 숙종에게 아뢰면서, 5월 12일이나 13일이면 완공할 수 있다고 했습니다.

5월 13일의 사료에는 ‘江都墩役, 雖已垂畢’이라는 표현이 보입니다. 강화의 돈대 역사(役事)가 거의 다 끝났다는 의미입니다.

5월 20일, 숙종이 강화에서 축돈을 지휘한 대장 이하를 서면 보고하라고 지시합니다.[江都築墩時 大將以下 書啓] 관련자를 포상하려는 것입니다. 숙종이 포상 대상자 명단 제출을 요구한 것은, 이때 이미 축돈이 완료됐다는 의미일 것 같습니다. 따라서 축돈 종료 시기는 5월 13일(양력 6월 20일)부터 5월 20일 사이일 것으로 여겨집니다.

이때 완공된 돈대는 모두 48개입니다. 원래 계획은 49개였습니다. 한 군데를 사실상 포기한 것인데 그곳은 오두돈대와 광성돈대 사이에 두려고 했던 불은평돈대입니다.

지대가 낮아 갯벌을 메워가며 쌓아야 해서 다른 곳보다 월등히 고되고 위험한 지역입니다. 이후에도 이곳에 돈대를 쌓으려고 했으나 끝내 쌓지 못했습니다.

3. 승군은 어디에서 왔을까

승군 8천 명이 함경도, 강원도, 황해도에서 온 것으로 말해집니다. 강화의 읍지들도 그렇게 기록했습니다만, 아무래도 아닌 것 같습니다. 이 문제를 검토합니다.

1678년(숙종 4) 11월, 김석주가 각 도의 승군 8,000명을 40일 범위에서 사역하겠다고 밝혔습니다. 그런데 승군 징발 과정에서 우여곡절을 겪었습니다.

1679년(숙종 5) 1월 13일에 승정원에서 숙종에게 아뢰길, 전라도 승군 2,800명, 충청도 승군 1,800명, 강원도 승군 500명, 함경도 승군 400명을 부르겠다고 했습니다. 모두 합해서 5,500명뿐입니다.

승정원이 또 아뢰길, 경상도 감사가 강화로 보낼 승군 수를 줄여달라고 요청했다고 했습니다. 왜관 선창(船倉) 개축 공사에 승군을 써야 해서 돈대 공사에 배당된 인원을 맞추기 어렵다는 이유였습니다. 애초 경상도에 배당된 승군은 2,500명이었을 겁니다. 그래야 8,000명이 딱 맞습니다.

‘함경도·강원도·황해도’가 아니라 전라도, 충청도, 강원도, 함경도, 경상도의 승군을 동원하는 것이 원래 계획이었습니다. 이 안에 황해도는 없습니다.

그랬는데, 경상도에서 승군 징발의 어려움을 호소하면서 재배정 작업이 벌어집니다. 정신없었겠죠. 1679년(숙종 5) 2월 18일, 김석주가 숙종에게 아룁니다. “2월 26일에 통진에서 승군을 점고할 것인데 결원이 생겼으니, 제가 직접 내려가 조처하겠습니다.”

2월 26일 통진현 점호에 승군 8,000명이 전부 모이지는 못했을 것입니다. 모인 사람들부터 순차적으로 강화도로 들어갔을 것으로 보입니다.

어쨌든, 강화 돈대 건설 현장에 8,000명의 승군이 배치됐습니다. 함경도와 강원도 그리고 계획에도 없던 황해도, 이렇게 3도에서 온 것이 아닙니다. 돈대 공사 중이던 3월 28일에 김석주가 숙종에게 분명히 말했습니다. 황해도와 경기도의 승군은 이번에 징발하지 않았다고. 황해도에서는 승군이 오지 않은 겁니다.

김석주의 원안대로 전라도, 충청도, 강원도, 함경도, 경상도 승군이 강화도에 들어와 돈대를 쌓았을 것으로 저는 생각합니다. 경상도 승군 규모가 처음 계획보다 줄면서 다른 도의 인원이 더 늘어났을 것입니다.