갑곶나루 선착장 석축로 뒤로 웅장한 자태, 문수산(376m)입니다. 김포에서 제일 높은 산이죠. 조선시대 암행어사로 유명한 이가 박문수잖아요. 어사 박문수가 김포 통진에 왔을 때 사또에게 문수산을 가리키며 저 산이 무슨 산이냐고 물었대요. 그랬더니 사또가 대답하길, “예, 저 산은 어사님 산이옵니다.” 그랬대요. 물론 재미로 만들어진 이야기입니다.

문수사(文殊寺)가 있는 산이라서 문수산(文殊山)이라고 한 것 같습니다. 강화에 정족산이 있는데 조선시대에 전등산이라고 불렀습니다. 전등사가 있는 산이라서 전등산이 된 것입니다. 한편 조선시대에 문수산을 비아산(比兒山)이라고도 했습니다.

1694년(숙종 20년)에 문수산성을 쌓았어요. 산성을 쌓았으면 지키는 부대가 필요하겠죠? 그래서 문수진(文殊鎭)을 설치하고 지휘관으로 별장(別將)을 두었습니다. 문수진을 ‘문수산성진’이라고도 했습니다.

산성 둘레가 약 6㎞입니다. 서쪽 해안가 쪽으로 문루가 세 개 세워졌습니다. 남문루와 북문루 그리고 그 사이에 선 공해루(控海樓)입니다. 공해루는 김포에서 강화로 가는 관문 구실을 했습니다.

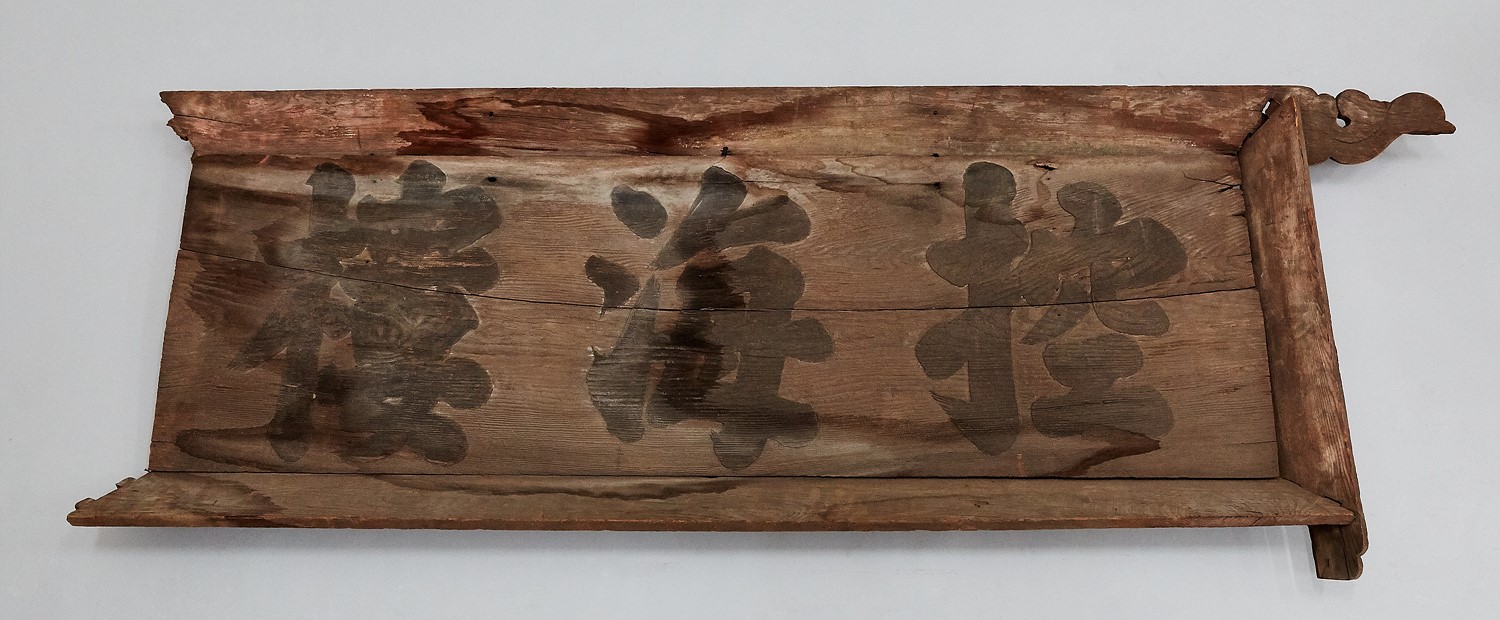

지금 남문루와 북문루만 복원됐습니다. 공해루는 복원되지 않았지만, 문루에 걸었던 현판이 남아있습니다. ‘樓海控’라고 쓴 현판인데, 가로 241cm, 세로 90cm 크기입니다. 소장처는 국립중앙박물관입니다.

문수산은 전망 좋기로 유명합니다. 2017년에는 산마루에 장대를 복원했습니다. 조선시대, 어느 신하가 정조에게 이렇게 말했습니다. “문수장대(文秀將臺)에 올라가 앉아서 보면, 사방이 마치 눈 아래에 있는 것 같아서 오고 가는 배들을 일일이 셀 수 있습니다.”

산은 오를 때보다 내려올 때 더 겸손해야 합니다. 문수산 길 곳곳에 뾰족한 잔돌들이 많아서 미끄럽습니다. 넘어지지 않도록 조심해야 합니다. 돌 조각이 많은 것은 돌들이 쉽게 부서진다는 의미입니다. 다음 사료를 봅시다. 《비변사등록》이에요.

“이 산에 비록 암석은 있으나 석질이 아주 나빠서 성을 쌓는 데는 적합하지 않습니다. 그러므로 섬[海島]에서 돌을 떠서 배로 실어와야 하는데 한 배에 싣는 것은 불과 10여 덩이로서 하루 왕래는 2차에 지나지 않고, 풍랑을 맞이하는 경우 비록 하루 한차례도 마음대로 실어 올 수 없습니다.”

1694년(숙종 20) 2월, 병조판서 목창명이 숙종에게 아뢴 글입니다. ‘이 산’은 문수산입니다. 돌의 질이 나빠서 성돌로 쓰기 어렵다고 했습니다. 목창명은 문수산성 쌓을 돌을 다른 섬에서 실어와야 한다고 했습니다. 다른 섬이라면?

목창명이 아뢰기 한 달여 전, 금위영에서 숙종에게 보고하길, 문수산성 쌓을 돌 뜨는 작업을 강화땅[江華地]에서 시작해야 한다고 했습니다.

그렇습니다. 돌 떠온 섬이 바로 강화도입니다. 문수산성을 이루고 있는 성곽 돌 대개가 강화산(江華産)이었습니다.

“고을을 옮기는 문제에 형세가 그러하다면 정세를 보아가며 하는 것이 좋겠다.”

1713년(숙종 39)에 숙종이 한 말입니다. 무슨 소리일까요?

숙종은 통진 고을을 통째로 문수산성 안으로 옮기고 싶어 했습니다. 관아와 주민들의 집을 모두 산성 안에 두려고 한 것이지요. 그래서 문수산성에 사람을 보내 사정을 두루 알아보게도 했습니다. 신하들이 반대하자, 다음으로 미룬 것이에요. 이후에도 몇 번 조정에서 비슷한 논의가 있었습니다만, 그냥 논의로 끝났습니다.

조선 후기의 문신 윤기(1741~1826)가 문수산에 와서 지은 시가 전합니다.

명산을 다 다니고 비아산에 당도했네 / 搜盡名山到比兒

왕년에 이 절에서 몇 년을 공부했나 / 昔年負笈幾多時

사람의 마음이란 가까운 건 쉽게 보아 / 人情自是忽於近

좋은 풍광 가득해도 시 읊을 줄 몰랐었네 / 滿眼風光不賦詩

윤기가 강화도 유람을 마치고 돌아가면서 문수산에 들렀습니다. 어릴 때 몇 년간 문수사에서 과거 공부했던 걸 추억합니다. ‘그때는 왜 몰랐었나.’ 뒤늦게 문수산의 아름다움을 느낍니다. 가까이 있어서 오히려 심드렁했던 모양입니다. 지금 당신에게 가장 소중한 사람은, 당신 곁에 있는 바로 그분입니다. ‘가까이하기엔 너무 먼 당신’이 아닙니다.

김포문화원, 《김포문화》18, 2024.