갑곶돈대 마당에 가면 옛 비석들이 모여 있는 걸 보게 되죠. 그 가운데 우뚝, 눈에 띄는 비석이 바로 금표(禁標)입니다. 높이 181㎝, 너비 68㎝, 두께 30㎝, 크기입니다.

그냥 ‘금표’라고도 하고 ‘금표비’라고도 불러요. 금할 금(禁) 자에 표할 표(標) 자를 썼으니, 뭔가를 금지한다는 걸 표기해서 알린다는 의미가 되겠죠.

전국적으로 다양한 금표가 남아 있습니다. 어떤 것은 그냥 ‘禁標’라고만 새겼고, 어떤 것은 무엇을 금하는지 내용을 밝혔고, 또 어떤 것은 금하는 내용과 함께, 어기면 어떤 처벌을 받게 되는지까지 기록했습니다.

갑곶돈대 금표에는 금하는 내용과 처벌 규정까지 나옵니다.

앞면에 큰 글씨로 禁標(금표)라고 새기고, 그 아래 작은 글씨로 放牲畜者杖一百(방생축자장일백) 棄灰者杖八十(기회자장팔십)이라고 새겼습니다. 가축을 놓아기르는 자는 장 100대, 재를 버리는 자는 장 80대를 때린다는 뜻입니다.

방생축(放牲畜)? 번역이 헷갈릴 수 있습니다. 생물을 놓아주는 방생(放生)이 아닙니다. 牲(생)이라는 글자가 제사에 쓰이는 짐승, 즉 희생이라는 뜻이지만, 갑곶돈대 금표에서는 ‘가축의 통칭’으로 쓰였습니다. 조선왕조실록 등도 가축을 ‘牲畜(생축)’으로 적었습니다. 그러니까 ‘방생-축’이 아니라 ‘방-생축’으로 읽어야 뜻이 더 잘 통해요.

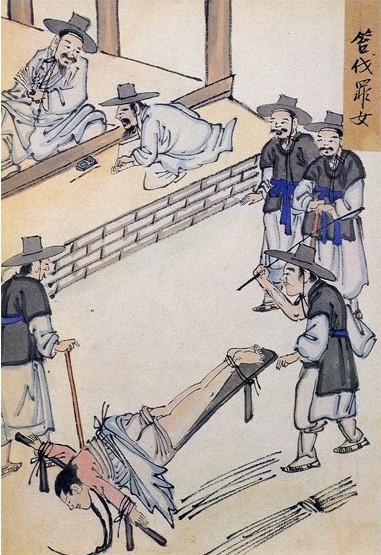

조선시대 형벌 중 매를 때리는 게 두 가지입니다. 태형과 장형이에요. 태형은 가느다란 회초리로 볼기를 때리는 것인데 10대, 20대, 30대, 40대, 50대까지 있었습니다. 장형은 회초리보다 좀 굵은 나무로 60대, 70대, 80대, 90대, 100대를 때리는 것입니다.(원칙적으로 ‘장’은 ‘곤장’과 다릅니다)

그러니 재 버리면 장 80이요, 가축을 풀어두면 장 100이라는 규정은 아주 무겁게 처벌한다는 경고인 셈이죠. 왜 가축을 놓아기르지 못하게 하고, 재를 버리지 못하게 했을까요?

깨끗한 환경을 유지하고, 화재를 예방하려는 목적으로 그랬다고 해석할 수 있습니다. 가축을 풀어 놓으면 남의 밭에 가서 농작물을 파헤칠 수 있습니다. 이런 것도 예방하려는 의도였겠지요.

여기에 더해서 특정한 목적이 따로 있었던 것으로 보입니다. 가축을 집안에 가둬 기르면서 똥을 모으고, 재도 모아서 거름으로 쓰게 하려는 의도였던 것 같습니다. 이익(1681~1763)이 《성호사설》에서 이렇게 말했습니다. “나라를 부유하게 하려면 농사에 힘써야 하고, 농사를 잘 지으려면 재를 버리지 말아야 한다.”

박제가(1750~1805)는 《북학의》에서 대략 이런 내용을 말했습니다.

“중국 사람들은 말이 지나가면 삼태기를 들고 따라가며 말똥을 줍는다. 재를 길바닥에 버리는 일도 없다. 모아서 거름으로 쓴다. 우리나라 사람들은 안 그런다. 재를 버리지 못하게 금해야 한다. 그러면 농사에 도움이 되고, 나라도 깨끗해지는 일거양득의 효과를 얻을 수 있다.”

이로 보아 가축 똥과 재를 거름으로 써서 농토를 비옥하게 만들고, 생산량을 늘리려는 의도로 금표비를 세웠다고 추정할 수 있습니다.

그러면 금표비를 세운 것은 언제일까요?

비석 뒷면에 이렇게 새겼습니다. ‘癸丑 四月 日 立’. 계축년 4월 어느 날에 세웠답니다.

계축년은 1433년(세종 15), 1493년(성종 24), 1553년(명종 8), 1613년(광해군 5), 1673년(현종 14), 1733년(영조 9), 1793년(정조 17), 1853년(철종 4)입니다.

정황상 조선 후기에 금표를 세운 것 같습니다. 영조 때일 수도 있겠고, 《북학의》를 쓴 박제가가 활동하던 시기인 정조 때일 수도 있을 것 같습니다. 물론 철종 시대에 세웠을 가능성도 있습니다. 그렇습니다. 정확하게 알 수 없다는 얘기입니다. 따라서 금표를, 몇 년에 세웠다고 단정해서 말하는 것은 적절하지 않아요.

충북 음성군 소이면 대장초등학교(폐교)에 자그마한 금표비가 있는데 내용이 갑곶돈대 금표비와 똑같습니다. 글을 새긴 위치까지 같아요. 그런데요, 음성군 금표비는 학생 교육용으로 현대에 제작한 것이라고 합니다.

〈강화역사심문〉 제2호(2024년 12월)