〈한겨레신문〉, 2025-08-20, 이준희기자

광복절이면 언론에 나오는 단골 소재가 있다. 이른바 ‘일제 잔재’ 청산이다. 곳곳에 남은 일제강점기 시설이나 기념물이 도마 위에 오른다. 여전히 쓰이는 여러 일본식 단어도 바꿔야 할 대상으로 지목된다.

이런 기사들을 보며 최근 한국 사회에서 벌어진 이주민 학대와 혐오를 떠올렸다. 지난달, 전남 나주에서 스리랑카 이주노동자가 지게차에 묶인 채 학대당하는 영상이 공개됐다. 영상 속 노동자는 흰색 비닐로 칭칭 감긴 채 결박당한 상태였다. 한국인 노동자들은 ‘깔깔깔’ 웃으며 “잘못했다고 해야지”라고 이주노동자를 타박했다.

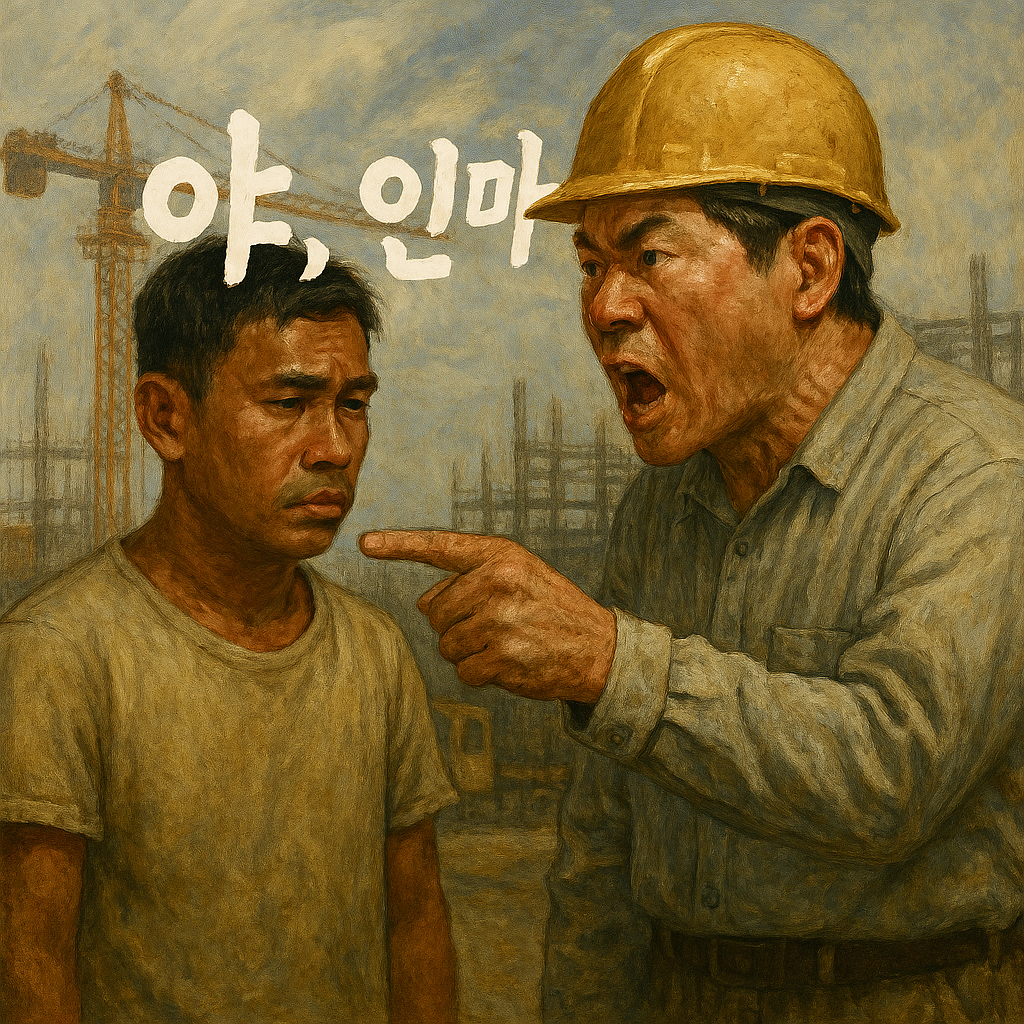

얼마 뒤 언론 보도에선 울산 한 공장에서 ‘이주노동자 이름 불러주기 운동’을 시작했다고 했다. 현장에서 ‘야’, ‘인마’ 등으로 이주노동자를 부르는 일이 많아 이를 개선하는 차원에서 시작했다는 설명이었다. “일부 사업장에선 부르기 민망할 정도로 욕설이 나오는 경우도 있다”는 증언이 따라붙었다.

실제 이주민에 대한 호칭은 ‘야’, ‘인마’ 정도에 그치지 않는 경우가 많다. 출신국 이름을 비튼 멸칭, 사람을 짐승 취급하는 욕설, 피부색을 조롱하는 말 등이 일상적으로 쓰인다. 이주민이 우리 사회에서 동등한 사람으로 대우받지 못하고 있다는 방증이다.

군인권센터가 지난달 공개한 사례는 이런 현실을 적나라하게 보여준다. 중국인 아버지와 탈북민 어머니 사이에서 태어나 한국 국적을 취득한 한 이주배경 청년은 육군에 입대한 뒤 동료들에게 지속적인 괴롭힘을 당했다. 부대원들은 그를 ‘짱×’, ‘짭코리아’ 같은 멸칭으로 불렀다.

“여기선 정말 상상 못 할 일이 끝없이 벌어진다.” 이주민 단체는 입을 모아 말한다. 한국인이 당했다면 범죄로 처벌했을 일들이 이주민 대상으론 빈번하게 일어난다. 임금체불, 여권 뺏기, 강제노동, 구타, 욕설, 협박 등. 이들 중 극히 일부만이 세상에 알려진다.

이런 상황은 이주민 사회가 일종의 ‘내부 식민지’가 된 현실을 보여준다. 과거 식민지배가 다른 나라 주권을 강탈하고 피식민자를 착취하는 방식으로 이뤄졌다면, 지금은 한 국가 안에서 이주민을 저임금·장시간 노동에 내모는 방식으로 착취가 이뤄진다. 이주노동자가 사업장을 선택할 권리를 박탈하는 고용허가제가 대표적으로 이런 구조를 뒷받침하는 제도로 꼽힌다.

실제 이주민을 대하는 지금 한국의 모습은 과거 일제 식민지배와 닮은 구석이 있다. 일상적으로 발생하는 학대, 기본권 박탈, 차별적 행정, “조센징”을 떠올리게 하는 각종 멸칭. 출신 국가를 이유로 다른 인간을 ‘2등 인간’으로 취급한다는 점에서 이주민에 대한 차별은 우리가 비판해온 일본 제국주의와 맞닿아 있다.

한국 사회에서 독립운동은 자주 민족 문제로 환원된다. 그러나 독립운동은 단순한 국토 회복 투쟁이 아닌 대안적 근대에 대한 고민이었다. 어떻게 하면 일본과 서양이 보여준 제국주의와는 다른 길로, 우리의 근대화를 이룰 수 있을까를 고민했던 지식인들의 존재론적 투쟁이야말로 독립운동의 본질에 가깝다.

대표적인 예로, 안중근 의사가 그랬다. 그는 이토 히로부미를 한국 침략 원흉인 동시에 동양평화 파괴자라고 지목했다. 그는 독립 한국을 넘어, 인간이 평화롭게 공존하는 세상을 꿈꾼 사람이었다. 하얼빈 의거는 그런 세상을 위해 이토를 처단해야 한다는 결단이었다. 안 의사가 체포된 뒤 감옥에서 쓰다가 끝내 완성하지 못한 ‘동양평화론’에는 제국주의와 약육강식 논리가 팽배하던 시대에 대한 비판이 담겨 있다.

세계 곳곳에서 이주민 혐오가 커지고 국제사회에서 힘의 논리가 노골적으로 작동하는 시대에 독립운동을 다시 생각한다. 우리 주권을 지키는 일만큼이나, 당시 독립운동가들이 추구했던 세상을 만드는 일이야말로 그 정신을 이어받는 길이 아닐까? 한국은 식민지배를 넘어 민주주의 모범국가로 성장했다. 이제 광복 80돌을 맞아 한국이 이주민 사회에 대한 차별을 청산하고, 세계를 더 나은 길로 이끄는 주역이 되기를 바라 본다.