사단법인 인천사람과문화(이사장 신현수)에 가서 강의할 때입니다. 강화도령 철종을 말했습니다. 그 과정에서 세초(洗草)를 언급했어요.

일반적인 내용이었습니다.

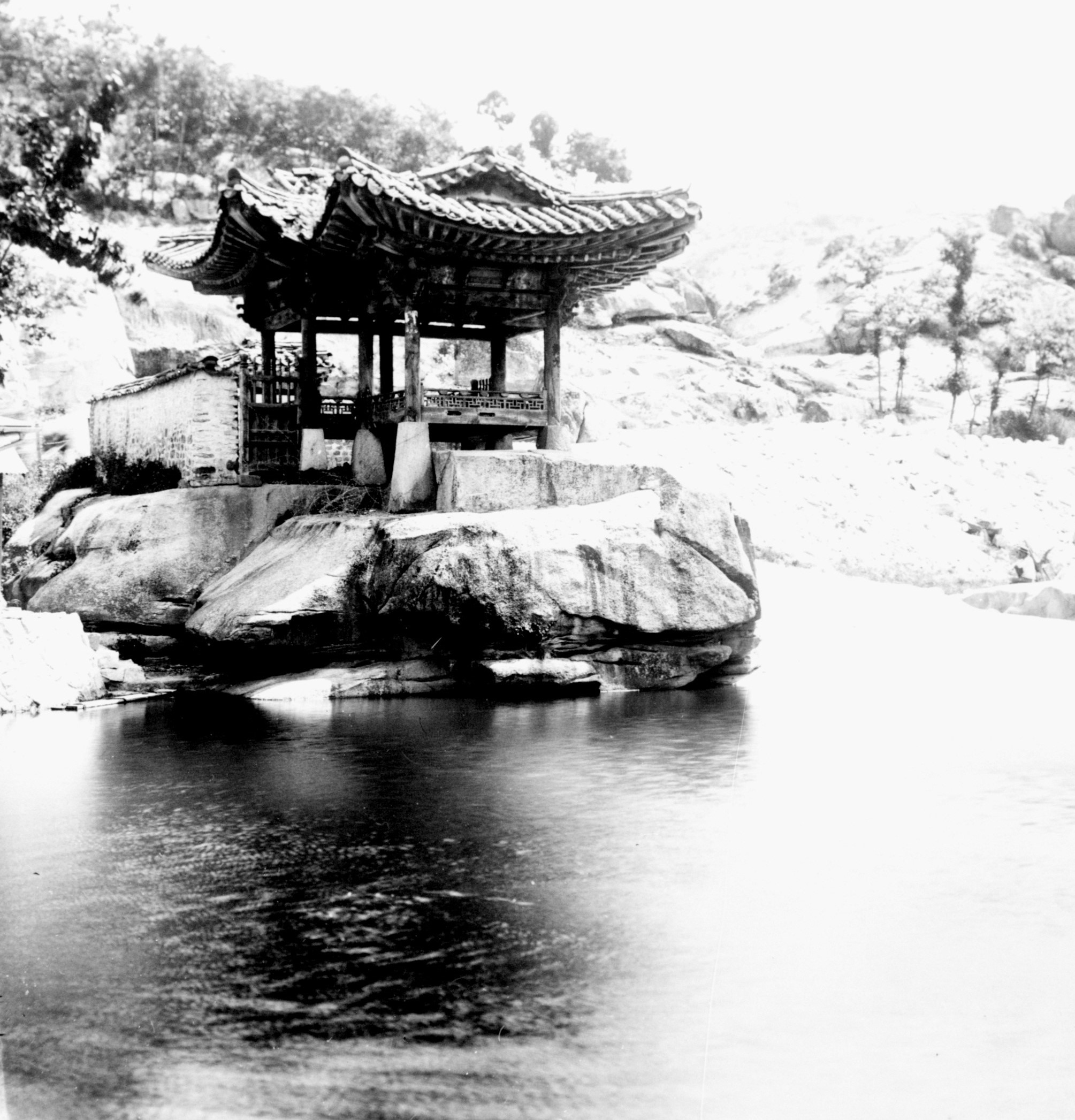

조선시대에 실록 편찬이 끝나면, 사관들이 편찬 자료로 쓰였던 사초 등 자료들을 세검정 개울에서 세초했다, 물에 씻어서 글씨 지운 종이를 근처에 있는 종이 제조 관청인 조지서로 보내서 재생지로 만들었다, 사초가 누구도 읽어서는 안 되는 비밀한 기록이기에 세초 작업을 한 것이다.

강의가 끝났습니다.

이제 질의응답 시간입니다. 이런저런 이야기가 오갑니다. 끝날 무렵, 심각한 표정으로 앉아계시던 분이 말씀하십니다.

“물속에서 아무리 흔들어도 글씨가 안 지워져요.”

“네에?”

처음 듣는 말에 놀랐습니다. 말씀하신 분이 서예가였어요. 붓글씨 쓰는 분입니다. 붓글씨 쓴 종이를 물로 씻으려 해도 그게 잘 안된다는 겁니다. 그러하니, 초(草)를 세(洗)해도 세초가 되지 않을 거라는, 문제 제기였습니다.

저는 응답하지 못했습니다. 세초라는 단어의 의미 정도밖에 모르니, 말할 게 없는 게 당연하지요. 그래서, 몰랐다, 알려주셔서 감사하다, 집에 가서 공부해보겠다, 이렇게 말씀드릴 수밖에 없었습니다.

집에 와서 사료를 뒤져봤습니다.

“草剉斫沈水(초좌작침수)”라는 표현이 몇 곳에 나옵니다. 좌작(剉斫)이라는 한자가 너무 어렵네요. 옥편을 찾아보니 좌(剉)는 꺾다, 쪼개다, 자르다, 이런 뜻이고, 작(斫)도 베다, 자르다, 이런 뜻입니다. ‘좌작’은 잘게 자른다는 의미가 됩니다.

그러니까, 세초는 사초를 그대로 흐르는 물에 씻는 것이 아니고, 미리 잘게 잘라서 글씨를 읽을 수 없게 한 뒤 세검정으로 옮겨가서 물에 담그는 행위였던 것입니다. 물에 부른 종이 뭉치를 방망이로 두들기거나 해서 바위에 말렸다고 합니다.

이 모든 과정을 사관들이 다 한 게 아니었습니다. 진짜 세초하는 별도의 일꾼이 따로 있었습니다. 세검정에서 이뤄지던 사관들의 세초는 일종의 제스처였던 것 같습니다. 실록 편찬이 끝났음을 의미하는 의식 행위 정도.

학교 밖 세상으로 나와서도 강의하며 삽니다. 저에게는 행운이지요. 학교에서는 학생들과 역사를 이야기했고, 지금은 어른들과 함께합니다. 그분들의 말씀에서 그리고 질문에서 느끼고 배웁니다. 공부하는 계기가 됩니다. ‘세초’도 그러합니다.