향교 이야기

지난 57호에서 충렬사의 성격을 알아보았습니다. 이번 호에서는 충렬사 수직방과 전사청에 관해 조금 말하려고 합니다. 그러기 전에 향교와 서원의 개념과 건축 구조부터 검토할게요. 충렬사와 비교하기 위함입니다.

향교(鄕校)를 한마디로 풀이하면 옛날 학교입니다. 고려시대에 처음 생겼습니다. 강화향교와 교동향교가 세워진 것도 고려시대입니다. 고려를 이어 조선의 지방 학생들도 향교에서 공부했습니다. 서울에는 향교가 없어요. 있을 수가 없습니다. 왜?

“경향 각지에서 모이다.” 이런 표현이 있지요. 경향(京鄕)은 서울과 지방, 서울과 시골이라는 뜻입니다. 그러니까 향교는 향(鄕, 지방)에 있는 학교(校)라는 의미입니다. 조선의 경우 한양 학생들은 4부학당(四部學堂)에서 공부했습니다.

‘서울에 지금 양천향교 있는데?’ 그렇습니다. 서울에 양천향교가 있습니다. 그런데 조선시대 그때 양천은 서울이 아니었어요. 한양과 별개의 지방인 양천현이었습니다.

조선의 아이들은 서당에서 기초학문을 배우고 향교나 4부학당에 진학해서 공부하고 과거(소과)에 합격하면 성균관에 입학했습니다. 성균관에서 공부를 더해 과거(대과)에 응시했습니다. 원칙이 그랬어요. 대략 비교하면, 조선시대 향교는 지금의 중·고등학교 단계쯤 될 것입니다. 나라에서 운영한 교육기관이니까 국공립 학교라고 보면 됩니다.

그런데 향교는 학교이면서 사당이기도 했습니다. 공자를 비롯하여 중국과 우리나라의 유학자들을 모셨습니다. 처음에는 무지무지 많은 분을 모셨습니다. 100명쯤 됐어요. 지금은 간소화해서 공자와 사성(四聖, 안자·증자·맹자·자사) 그리고 아국십팔현(我國十八賢, 설총, 안유(안향), 김굉필, 조광조, 이황, 이이, 김장생, 김집, 송준길, 최치원, 정몽주, 정여창, 이언적, 김인후, 성혼, 조헌, 송시열, 박세채)만 모십니다. 전국 대부분 향교가 이렇게 모셔요. ‘아국십팔현’을 ‘동국십팔현’이라고도 합니다.

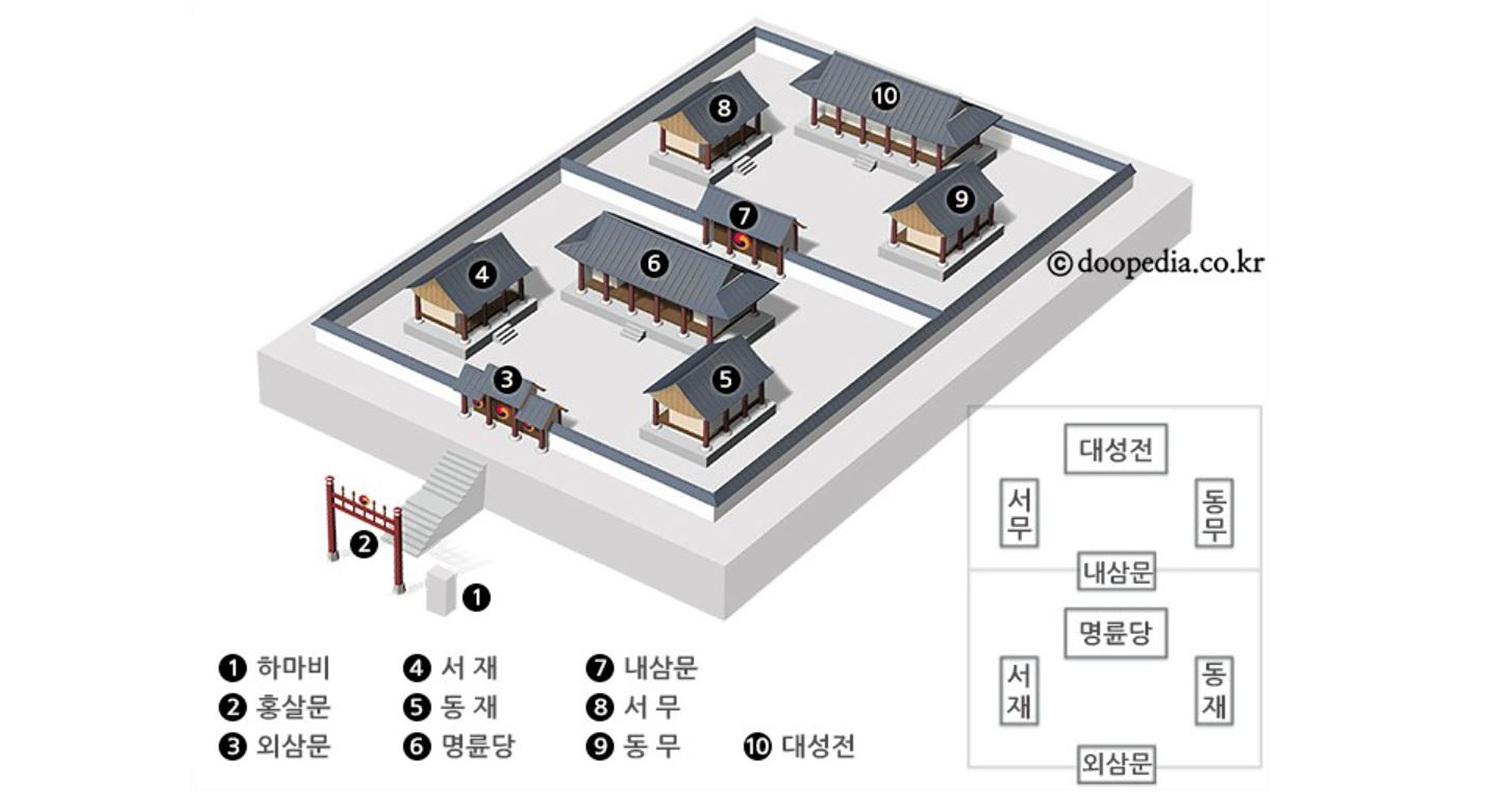

향교가 학교이면서 사당이다 보니 건물 배치도 그에 맞게 했습니다. 향교 영역 전체에 담장을 두르고 내부에 또 하나의 담장을 설치해서 교육공간과 사당공간을 구분했습니다. 외부 담장 출입문이 외삼문이고 내부 담장 출입문이 내삼문입니다.

다 그런 것은 아니고, 대개의 향교가 뒷공간을 사당, 앞 공간을 학교로 썼습니다. 예외적인 경우가 적지 않으나 향교 건축 배치는 일정한 기준에 의해 이루어졌습니다.

외삼문 들어서면 정면에 명륜당(明倫堂)이 있습니다. 선생님이 명륜당에 기거하며 학생을 가르칩니다. 명륜당! 이름을 참 잘 지었어요. 사람의 도리[倫]를 밝히는[明] 집이라! 원래 교육이 이래야 하는데 오늘날 교육 현실은 그렇지가 않습니다.

명륜당 앞 좌우로 건물이 두 채. 동재(東齋)와 서재(西齋)가 있습니다. 이곳에서 학생들이 먹고 자며 공부합니다. 일종의 기숙사인 셈이죠. 그런데 강화향교는 명륜당 있을 자리가 텅 비었습니다. 대신 서재 바깥쪽에 명륜당이 있습니다. 틀린 것이 아니고 다른 겁니다. 바로 ‘예외적인 경우’입니다.

향교의 내삼문을 통해 뒷공간으로 가면 사당 영역입니다. 중앙에 대성전이 있고 대성전 앞 좌우로 동무(東廡)와 서무(西廡)가 있습니다. 보통 대성전에 공자와 사성을 모시고 동무와 서무에 아국십팔현을 모십니다. 대성전에 공자, 사성, 아국십팔현을 모두 모시기도 합니다.

대성전을 한자로 어떻게 쓸까요? 大成殿일까요, 아니면 大聖殿일까요?

大成殿이 맞습니다. 그런데 조선시대 한때 大聖殿으로 쓴 적도 있습니다. 왜 그러냐면요, 중국 원나라 때 공자에게 대성지성문선왕(大成至聖文宣王)이라는 칭호를 올렸습니다. 이걸 줄이면 大成이 되기도 하고, 大聖이 되기도 하는 겁니다.

1453년(단종 1) 어느 날, 예조의 의견을 받은 의정부가 단종에게 아뢰었습니다. “대성전(大聖殿)이라고 문묘의 액자를 썼으니, 명의(名義)가 합당하지 않습니다. 청컨대 대성전(大成殿)으로 고쳐 쓰게 하소서.” 단종이 그리하라고 했습니다. 이를 계기로 大聖殿이 大成殿으로 변경된 것입니다.

향교 이야기는 이 정도에서 멈추고 서원으로 갑니다.

서원의 구조

고려시대에는 서원이 없었어요. 조선시대에 처음 등장합니다. 서원은 민간에서 세운 사립학교입니다. 그런데 서원도 향교처럼 사당 기능을 겸했습니다. 사당에 주로 성리학자를 모셨습니다. 대개 한 분이나 두어 분, 이렇게 소수 인원을 모셨습니다. 서원마다 모시는 인물이 달랐습니다. 전국 어디나 똑같은 인물들을 모신 향교와 다른 점입니다.

서원이 향교처럼 학교와 사당을 겸하다 보니 건물 배치 구조도 향교와 비슷했습니다. 교육 공간과 사당 공간을 나눈 것이죠. 서원의 사당 공간에 사당이 있지만, 동무와 서무는 없습니다. 모시는 인물이 소수이니까 동무·서무는 있을 필요가 없는 거지요.

서원의 교육 공간 중앙에는 강당이 있고, 좌우에는 향교처럼 동재와 서재가 있습니다. 강당은, 향교로 치면 명륜당인데 저마다 고유 이름을 가지고 있었습니다. 이를테면 조헌을 모신 김포 우저서원의 강당 이름은 이택당입니다.

강당! 그러면 학교 행사하던 체육관 같은 게 연상되시죠? 지금은 그런 용도로 쓰이지만, 원래 강당(講堂)은 강학(講學, 학문을 닦음)하는 집(堂)이라는 뜻입니다. ‘교실+교무실=강당’ 정도로 보면 될 것 같습니다.

강화 충렬사에 명륜당이 있었다는 기록이 보입니다만, 저는 아닐 거라고 여깁니다. 향교에만 있는 명륜당이라는 이름을 서원 격인 충렬사에서 쓸 이유가 없습니다. 명륜당 기능을 하는 강당이 있었다고 해야 맞습니다. 그렇다면 충렬사 강당도 고유의 이름이 있겠지요? 그 이름은 잠시 뒤에 말씀드릴게요.

충렬사 전사청과 수직방

《속수증보강도지》(1932)에 따르면, 충렬사는 사당·강당·동재·서재·전사청·수직방·비각·창고·외삼문·내삼문 등을 갖추고 있었습니다. 외삼문과 내삼문이 있다는 것은 충렬사 공간을 서원처럼 사당 영역과 교육 영역으로 나눴다는 의미입니다.

지금 남은 것은 사당·전사청·수직방·비각·외삼문·내삼문이라고 말해집니다. 강당·동재·서재·창고는 사라진 것이죠. 외삼문과 내삼문 사이에 좌우로 벌려선 직사각형 건물이 전사청과 수직방이라고 합니다. 성취당(成就堂)이라고 쓴 현판이 걸린 남쪽 건물이 전사청이고, 부엌이 있는 북쪽 건물이 수직방이라는 것 같아요. 위치상으로는 딱 동재와 서재인데 말이죠.

전사청(典祀廳)이란, 제사 용기를 보관하는 건물을 말합니다. 제사 때 음식을 준비하는 곳이기도 합니다. 그런데 규모 큰 서원에서도 전사청 건물은 자그마하게 지었습니다. 정면 2칸에서 3칸 정도입니다. 지붕은 대개 맞배지붕입니다.

충렬사 전사청으로 말해지는, 성취당 건물은 정면 5칸 규모입니다. 상당히 큰 편입니다. 팔작지붕입니다. 가운데 대청마루가 있고 좌우로 방이 있습니다. 전사청의 기능과 어울리지 않는 구조입니다.

특히 현판 ‘성취당’은 전사청이나 수직방에 걸릴 수 없는 성격입니다. 왜냐. 成就堂이라는 한자를 보세요. 성취하는 집이라는 뜻입니다. 무엇을 성취하는가? 학문입니다. 그렇습니다. ‘성취당’이 바로 충렬사의 강학(講學) 공간, 즉 강당(講堂)의 이름입니다. 김포 우저서원 강당이 이택당이고, 강화 충렬사 강당이 성취당인 것입니다.

다른 건물에 있던 ‘성취당’ 현판을 지금 건물에 옮겨 달았을 가능성을 완전히 배제할 수 없습니다만, 어쨌든 현 성취당 건물을 충렬사의 강당으로 보는 것이 적절합니다. 전사청일 수 없습니다. 만약에 ‘성취당’ 현판을 다른 곳에서 옮겨 단 것이라면? 그렇다면 현 건물을, 위치상 서재(西齋)로 보는 것이 차라리 자연스럽습니다.

현판에서 成就堂이라는 글씨 왼쪽에 작은 글씨로 ‘生員金公孫留守鎭圭書’(생원김공손유수진규서)라고 새겼습니다. 생원 김공의 손자인 강화유수 김진규가 썼다는 의미입니다. 생원 김공은 김익겸입니다. 김진규의 조부인 김익겸은 병자호란 때 김상용을 따라 순절했습니다. 충렬사에 모셔졌습니다. 김진규가 강화유수로 근무한 시기는 1714년(숙종 40) 1월~1715년(숙종 41) 3월입니다. 따라서 성취당 현판은 1714년쯤에 제작됐다고 볼 수 있습니다.

이제 수직방을 검토하겠습니다. 수직방(守直房)을 오늘날과 비슷한 용어로 풀면 숙직실 정도가 될 것입니다. ‘수직방’이라는 호칭이 《속수증보강도지》에 나오기는 하지만, 다른 지역에서는 쓰지 않는 생경한 이름입니다.

강화 충렬사 수직방은 다른 서원들에 있는 고직사(庫直舍)와 같은 성격입니다. 고직사는 관리인이 거주하며 서원 시설을 돌보던 곳입니다. 그러니까 서원 관리실쯤 될 것입니다. 서원의 핵심 건물이 아니라 부속건물이기에 서원 공간의 중심부가 아니라 주변부에 위치합니다.

그런데 충렬사 수직방(고직사)은 중심부에 자리잡았습니다. 규모도 큰 편입니다. 그래서 ‘여기가 정말 수직방일까?’ 하는 의문이 듭니다. 원래 동재(東齋) 정도로 쓰이다가 교육 기능이 부실해지면서 수직방으로 용도 변경이 된 것은 아닐까, 하는 생각도 듭니다.

만약, 수직방이 맞다면, 전사청과 겸했을 가능성이 있습니다. 한 건물에 수직방과 전사청이 다 있었을 것이라는 얘기입니다. 실제로 전사청을 두지 않은 다른 서원들의 경우, 관리소인 고직사에서 제기(祭器) 보관과 제사 준비까지 다 맡아서 했습니다.

저는 고건축에 관해 문외한입니다. 그럼에도 성취당 건물은 강당일 것이다, 수직방은 수직방 겸 전사청이었을 것 같다, 주제넘게 말했습니다.

앞으로 충렬사 건물 배치와 성격에 관한 명확한 분석과 정리가 이루어져야 한다고 생각합니다. 해당 분야 전문가에게 의뢰해서 연구를 진행하면 좋겠습니다. 그래야 충렬사를 제대로 알릴 수 있습니다. 관계 기관의 관심을 바랍니다.

〈강화투데이〉 2024년 3월 15일 제58호.