남매는 고아다. 여동생은 오빠 학비를 벌려고 기생이 된다. 오빠는 여동생의 희생 덕에 대학을 졸업하고 순사가 된다. 기생 노릇 그만둔 여동생이 혼인하지만, 과거가 탄로나고 만다. 예견된 비극. 결국 여동생은 칼을 휘두르다 체포되는데 그녀의 손목에 수갑을 채운 이는 바로 오빠였다.

1936년에 발표된 악극, ‘사랑에 속고 돈에 울고’의 줄거리다. 오빠가 노래한다. “사랑을 팔고 사는 꽃바람 속에, 너 혼자 지키려는 순정의 등불, 홍도야 울지 마라 오빠가 있다.” 이렇게 ‘홍도야 울지 마라’라는 노래가 세상에 나왔다고 한다.

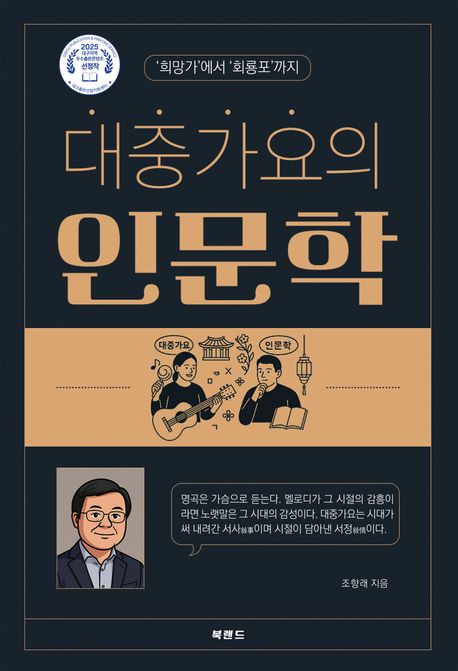

겪어온 여름 중 지금이 제일 더운 것 같다. 해마다 여름이면, “올해가 제일 더워”, 푸념한다. 기자이자 대중문화평론가인 조향래의 《대중가요의 인문학》을 맛있게 읽으며 폭염 며칠을 지냈다.

1920년대에 나온 ‘희망가’부터 ‘안동역에서’(2008)를 거쳐 ‘회룡포’(2010)까지 100여 곡의 대중가요를 소재로 우리 아픈 근현대의 역사와 문화를 풀어낸다. 노래마다 가사를 먼저 소개하고, 그 노래가 나오게 된 시대 배경과 흥미로운 일화를 더하는 형식이다. 해당 가수의 이야기도 곁들인다. 강화 사람 김부자의 '달타령'도 반갑다.

나는 이 책을 음악이나 예술서가 아닌 고급진 에세이로 분류하고 싶다. 노래와 역사문화를 배경으로 쓴 산문집이라고 본다. 그만큼 글맛이 좋다. 작가의 경륜 그리고 문학적 안목과 깊이가 묻어난다. 읽으며 해당 노래를 찾아 다시 들어보곤 했다. 그동안 귀로 들어왔던 노래가 가슴으로 들어왔다.

김추자도 송창식도 나오지만, 소개된 노래 대개가 트로트다. 사실, 당연한 선택이다. 문자로 인쇄된 노랫말을 읽으니, 노래로 들었을 때와 느낌이 많이 달랐다. 일제강점기에 발표된 트로트 노랫말을 음미하면서 특히 아렸다. 나라 잃은 백성의 슬픔을 달래고 다시 살아낼 힘을 보태주는 약이 바로 그 시대의 노래였다.

오늘날의 트로트보다 과거의 노랫말이 더 문학적이고 품격 있던 것 같다. 1934년 동아일보 신춘문예에 대중가요 작사 부문도 있었다는 내용을 읽고, 노래 가사를 대하는 당시 사람들의 인식이 어느 정도인지 짐작할 수 있었다.

내용 없이 몇몇 단어만 반복하는 단조로운 노래도 작곡이 잘 되면 크게 유행한다. 하지만 금방 잊힌다. 가사 좋은 노래가 오래도록 사랑받는다.

1953년에 백설희가 부른 ‘봄날은 간다’ 가사를 다시 본다.

연분홍 치마가 봄바람에 휘날리더라

오늘도 옷고름 씹어가며 산제비 넘나드는 성황당 길에

꽃이 피면 같이 웃고 꽃이 지면 같이 울던

알뜰한 그 맹세에 봄날은 간다.

노랫말 그 이상의 향기가 그윽하다.

흥미로운 사연들이 책 읽는 재미를 더한다.

∙이용의 ‘잊혀진 계절’ 속 가사 ‘시월의 마지막 밤’은 원래 ‘9월의 마지막 밤’이었다. 그런데 앨범 발매 시기가 한 달 늦어지는 바람에 10월의 마지막 밤으로 고친 것이라고 한다.

∙‘신라의 달밤’을 부른 현인이 원래 성악가였다.

∙“잘 있거라 나는 간다 이별의 말도 없이”, ‘대전블루스’는 남녀의 이별 장면을 우연히 목격한 열차 승무원이 작사한 것이라고 한다.

∙심수봉이 1980년에 ‘순자의 가을’이라는 노래를 냈다가 큰일을 겪었다고 한다. 전두환의 부인 이름이 순자였기 때문이다. 노래가 궁금해서 찾아보니, “묻지 말아요 내 나이는 묻지 말아요 올 가을엔 사랑할 거야” 이거였다. 제목이 ‘올 가을엔 사랑할거야’로 바뀐 것이었다.

저자가 소개한 마지막 노래는 강민주의 ‘회룡포’다. 2010년에 발표한 곡이다. 궁금하다. 2010년이후 현재까지 노래를 포함했다면 저자는 어떤 가수를 어떤 노래를 우리에게 이야기해주었을까.